Por Eduardo García Aguilar

En el puerto corsario de Saint-Malo, ante el viento y las olas del norte, en la isla del Gran Bé, está situada la tumba del gran escritor francés Chateaubriand (1768-1848), autor de Memorias de Ultratumba, El Genio del Cristianismo, Itinerario de París a Jerusalén y de las novelas Atala y René, entre otras obras. Antes de morir pobre, este aristócrata bretón que vivió el Antiguo Régimen, la Revolución, las restauraciones y alcanzó a vislumbrar ya anciano la modernidad, pidió que fuera sepultado en la pequeña isla de su tierra natal para "sólo escuchar el mar y el viento" desde ultratumba.

Cuando baja la marea hacia el atardecer, el viajero cruza un camino cubierto de algas y sube a la isla por un camino modesto, dejando atrás las imponentes murallas del milenario puerto, uno de los más bellos del país. Y poco después se está junto al sepulcro de este prosista considerado como uno de los más grandes de la lengua francesa. Ante el precipicio sólo resta el sonido de las olas, que en tiempos de tormenta pueden ser gigantescas y golpear con furia las murallas, y el silbido persistente del frío viento de los mares del norte. Las gaviotas danzan frente al visitante que a lo lejos vislumbra los faros y las islas lejanas. En el sitio funerario no figura su nombre: sólo se ve una placa en un viejo muro de piedras, la lápida, una fea cruz rústica de granito y sobre la superficie funeraria algunas ofrendas de viajeros y admiradores del vanidoso escritor que aspiraba a figurar en la historia al lado de Napoleón Bonaparte y colaboró con todos los gobiernos y ocupó las más altas dignidades, siempre sin decidirse entre el Rey y la República. Pero la sorpresa para el curioso es que a diez metros de la tumba se puede ver y tocar uno de los indestructibles búnkeres de concreto construidos por los invasores nazis, como prueba de que la historia siguió su camino después de la desaparición del hijo ilustre de Saint-Malo.

Chateaubriand nació en Saint-Malo y luego fue trasladado al castillo de Combourg donde pasó el resto de la infancia al lado de su familia, tal y como lo relata al inicio de sus Memorias, cuando describe con detalle a sus ancianas tías abuelas, sobrevivientes reliquias del siglo XVII. Llegó la Revolución y como joven aristócrata tuvo que huir al exilio hacia el Nuevo Mundo. A su regreso supo con dolor que familiares suyos fueron guillotinados. Tuvo entonces la fortuna y la desgracia de vivir un siglo de acontecimientos excepcionales en Europa que significaron el fin del Antiguo Régimen y el surgimiento de nuevas realidades geopolíticas y sociales. Ser testigo de tantos cambios radicales y sangrientos lo hizo flexible y lúcido y lo llevó a utilizar su excelente prosa para dar testimonio de hechos inolvidables. Memorias de Ultratumbra es una de las grandes obras modernas al lado de las Confesiones de Rousseau o las Memorias del Cardenal de Retz, entre otras que usan un tono intimista en primera persona, sin las tiesuras ceremoniales propias del pasado.

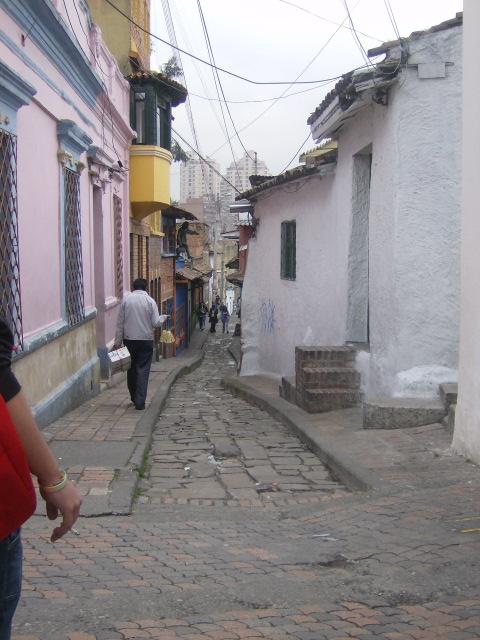

Visitar este viejo puerto de piratas y corsarios es una peregrinación obligada de los amantes de la literatura, pues además de ser tierra natal de este extraordinario escritor, hay tanta carga de ficción en esos muros medievales restaurados después de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, que entre sus callejuelas parecen deambular los fantasmas de mil aventureros y viajeros marinos. Aquí llegaron indígenas del Brasil y norteamérica, de aquí partió Jacques Cartier a descubrir lo que hoy es Quebec y estas murallas fueron testigo por siglos de la trata de esclavos y de todo tipo de comercios mundiales.

Cada año se celebra aquí el festival Impresionantes viajeros, que conovoca a un centenar de escritores y poetas provenientes de todo el mundo. Los actos se realizan en la Casa Internacional de Poetas y Escritores, la casa natal de Chateaubriand, el Teatro del mismo nombre, el castillo medieval, mientras sigue en el puerto el ajetreo de los transbordadores que viajan a las islas de Jersey, Gernesey y Gran Bretaña. En calles, plazas y restaurantes se ven hombres disfrazados como en tiempos de los corsarios y los turistas vienen a ver caer el sol y el fenómeno de las mareas. Viejos y jóvenes sueñan con piratas y aventureros sin saber que el romántico Chateaubriand los mira desde el más allá viajando en el lomo de una fugaz gaviota o en el destello de un buque fantasma. Gracias a este mentor de lujo la literatura, que es arte de insensatos, rebeldes y utópicos, sigue muy viva aquí en Saint-Malo, como si fuera el mejor tesoro extraído de ciertos galeones hundidos.

********