Los

amigos de periodizaciones históricas encontrarían gran dificultad para

situar a Eduardo Carranza en el panorama de las letras colombianas y

latinoamericanas. Si fuera exacta la idea de que un movimiento sigue a

otro por obra y gracia de un proceso evolucionista, la poesía, que es

tal vez la forma más profunda y luminosa del conocimiento humano,

perdería el carácter intemporal que hace de ella un relámpago sobre los

siglos. Siempre, a través del tiempo, por encima

de guerras y catástrofes, el género humano producirá esos

extraños seres que buscan detener lo imposible con palabras. El día en

que en este mundo ya no haya luz y todo semeje una enorme caverna, habrá

un solitario que cantará a los musgos, a la humanidad, a la tiniebla.

Eduardo

Carranza, que nació en 1913 en los extensos llanos orientales de

Colombia, habría tenido que cantar a los aviones o a las bombas

atómicas, si fuera cierto que las minucias del tiempo debieran

reflejarse en el poema. Tal poesía cataloga objetos que se acaban y

desedeña al hombre, sin saber que las ideas pasan y los hombres quedan,

con sus paisajes y nostalgias, sus desdichas y triunfos. La voz de un

poeta, aún la de aquellos desconocidos y secretos, es siempre una

ventana que se abre a ciudades lejanas cuyas cúpulas tienen un brillo

proporcional a la entrega de quien la pronuncia.

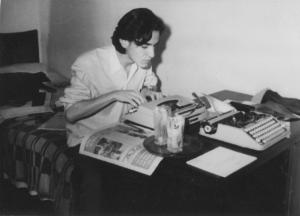

Carranza

publicó en 1936 « Canciones para iniciar una fiesta », convirtiéndose

en el portaestandarte del « piedracielismo », movimiento poético que se

reclamaba del mundo de Juan Ramón Jiménez. Era entonces un muchacho de

23 o 24 años. En ediciones delgadas, fakirescas, los piedracielistas

Carlos Martín, Arturo Camacho Ramírez, Tomás Vargas Osorio, Gerardo

Valencia y Darío Samper provocaron un escándalo en Colombia, no porque

se dedicaran a asustar monjas sino porque retornaban a la voz de

Garcilaso, buscaban en un mundo ideal los ritmos de una poesía que la

ciencia, el progreso y la academia habían convertido en un horroroso

lánguido camello de papier maché para opereta.

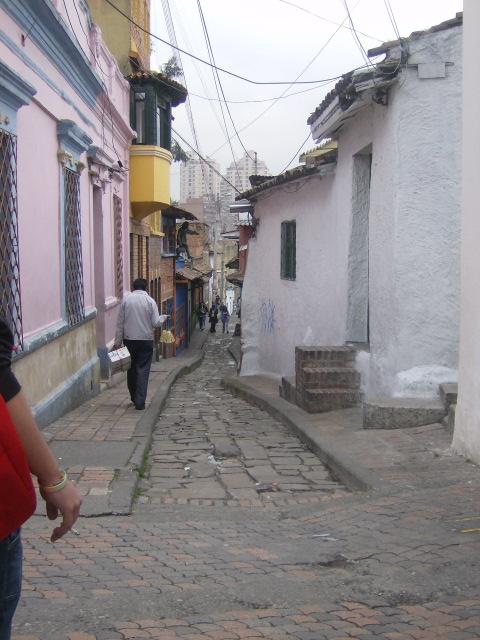

Carranza y los

piedracielistas hicieron una pequeña revolución en Bogotá al desnudarse

lentamente y caminar flotando por la altiva floresta de nísperos y

guamos. Un señor, muy piernijunto él, don Juan Lozano y Lozano, llegó a

decir de ese movimiento que « en todo aquel galimatías de confusión

palabrera no hay nada de original, nada de estable, nada de duradero.

Para quienes tenemos una visión fuerte y grande de esa patria,

constituye deber ineludible salir al encuentro de todo síntoma débil,

morboso, extraviado, disociador, decadente, erostrático, que aparezca en

el horizonte de la nacionalidad ».

Esa

patria, esa nacionalidad, es para Carranza a veces « un deseo de llorar

y a veces un deseo de cantar ». En las primeras obras del poeta los

poemas no pesan y pareciera que se vuelan de la página para dejarla en

blanco. Su mundo son olores, perfumes, aromas, sueños, jardines. Por lo

que espíritus pesados que llevan siempre un ancla herrumbrosa como

corazón, no podían ni podrán comprender esta poesía hedónica.

Estos

versos sacudieron la poesía de ese país sudamericano. Hasta ellos y

poco antes de aparecer el recatado y maravilloso Aurelio Arturo, autor

de Morada al sur, la poesía era una inmensa réplica de basílicas de

cartón sobre las que cada día los cultores seudo grecolatinos del país,

como Guillermo Valencia y otros menores discípulos suyos, colocaban con

énfasis cada vez más asfixiante estatuas de cemento, cruces de acero,

madonas de plástico, camellos de elásticas cervices, hermafroditas

dormidos.

Los de la Gruta Simbólica, todos

ellos malditos, surgieron a finales del XIX para convertirse en la otra

cara, mucho más lúgubre aún, de ese ejercicio que los piedracielistas

vinieron a airear. En el desván de la poesía colombiana encontraron los

fémures tallados y las pelvis con telarañas de Julio Flórez. Después de

limpiar, quedaron flores, jardines, muchachas, cabelleras al aire,

jugadoras semidesnudas de tenis, observadas con deseo, y eso era, de

verdad, un peligro mortal para la patria, según don Juan Lozano y

Lozano.

Después,

al final, en Epístola mortal, que es uno de los poemas más logrados de su obra,

Carranza se rebela contra la muerte. Pasa revista a su vida e invoca a los amigos, a las novias, a los

paisajes, para decirnos que « somos antepasados de otros muertos » y que

sólo esperamos « el tiro de gracia ».

Esa verdad terrible aparece en

todo su esplendor, y Carranza no tiene compasión para hacer sonar las

trompetas del juicio. Este largo poema es totalmente disitinto del tono

de su obra. Parece un dictado texto de la noche. El fruto de una

ebriedad sobrenatural, la prueba de que el poeta es un elegido, un ser

dotado de ciertos sentidos secretos. Si la poesía es una terrible

enfermedad, Epistola mortal es el síntoma más notorio de que el virus

glorioso ya domina su genio. Es la hora del llamado y el poeta, que ya

habló con los abismos cóncavos, nos dice la verdad.

---

* Versión reducida y editada de un ensayo más amplio publicado en La Gaceta del Fondo de Cultura Económica, en México, en 1984, con motivo de la edición de su poesía reunida. (Publicado en La Patria. Manziales. Colombia. Domingo 31 de octubre de 2021)