Este viernes, bajo la canícula, he pasado la tarde como lo hago con frecuencia en el barrio de la Gota de Oro, en el norte de París, donde se encuentra el más intrincado laberito de calles africanas y árabes, llenas de mercados, restaurantes típicos, barberías baratas y tiendas de pelucas femeninas, de ropa africana o productos alimenticios populares como plátanos verdes y maduros directamente llegados desde Colombia, o bananos, yuca, especias, chiles, pimientos y frutas exóticas de todos los orígenes, así como gusanos, crisálidas de mariposas que se venden como las hormigas culonas de manera clandestina junto a tamales y todo tipo de exotismos prohibidos.

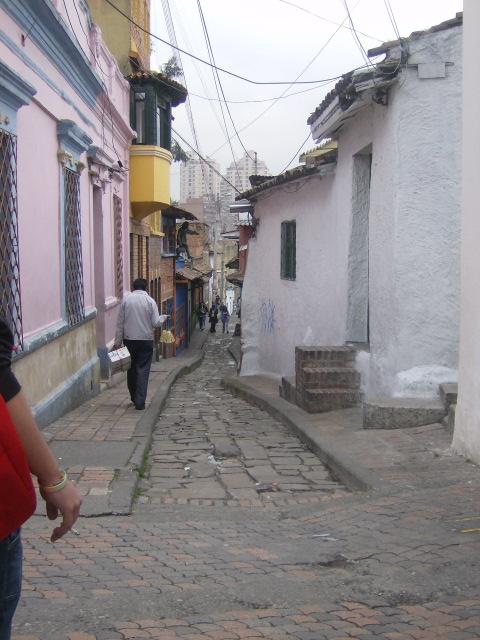

Al salir de los metros Barbès o Chateau Rouge nos internamos por las calles Poulet, Myrrah, Suez, Panamá, entre otras, y pasamos en minutos directamente a Africa y más al fondo, por los lados del metro La Chapelle, al norte de Africa, a una calle de Argel, Túnez o Casablanca, entre el galimatías de las lenguas y dialectos locales.

En la parte africana se percibe el griterío de los vendedores clandestinos, en especial mujeres ataviadas con prendas de colores intensos que cargan a sus niños a la espalda. Los hombres africanos visten sus batas bubús de colores chillones estampados con figuras geométricas extravagantes. Son pequeños comerciantes que juegan al gato y al ratón con los policías que suelen hacer redadas, pero que se protegen porque cuentan con informadores circundantes que les informan de la llegada de la autoridad.

De un momento a otro colocan sus mercaderías prohibidas en bolsas y huyen por las calles o los callejones o puertas secretas entre risas, siempre con la alegría sabia y resignada del rebusque de los pobres y los clandestinos, un rebusque que reina en todo el planeta donde más de 5.000 millones humanos viven en la proverbial miseria. La policía pasa y ya no encuentra nada, corretea a los menos ágiles y luego desparece. En segundos el mercado se rehace en las callejuelas y la fiesta popular retorna bajo el sol de este verano.

En la parte árabe es aún más clandestino el asunto. En una calle escondida que hace encrucijada con otras para poder huir a tiempo, bajo los arcos del puente de un viejo metro metálico aéreo, centenares de argelinos comercian de todo: celulares robados, ropa, zapatos, comida, juguetes, y todo lo habido y por haber como en las viejas medinas de Fés o Casablanca.

Enormes cantidades de dulces árabes, exquisitos, bañados en miel, salidos de un cuento de las Mil y una noches, son expuestos por todas partes y en esta ocasión son atacados por miles de abejas que sobrevuelan sobre las delicias sin que se inmuten los comerciantes. Al principio pensé que eran moscardones negros, pero no, se trata de las abejas de un gran panal cercano que bajo más de 30 grados centígrados husmean entre tanta pastelería, dulcería y golosinas fabricadas para este tiempo del ramadán musulmán, que termina en estos últimos días de julio.

Los hombres llevan barbas de imames o religiosos, chilabas largas y frescas de algodón y hablan en su lengua en un murmullo que se escucha desde lejos. Las mujeres visten sus burkas, y otras variantes de los mantos con que cubren sus cabezas o todo su cuerpo, a veces con faldones totalmente negros que no se sabe como soportan en estos tiempos de insoportable y delicioso calor veraniego. Pero aquí hay en los rostros un gesto más angustioso, más severo, más duro que del lado de los gozones africanos.

Es larga la historia del sufrimiento del pueblo argelino, que fue colonizado por Francia durante siglos y que después una atroz guerra donde los franceses cometieron toda clase de crímenes contra ese pueblo, obtuvieron la independencia en 1962, como lo cuenta esa inolvidable película clásica ya, La batalla de Argel.

Así como los turcos son la población despreciada en Alemania, o los mexicanos y latinos los humillados de Estados Unidos, los argelinos son un infrapueblo para una importante parte de población francesa conservadora y de extrema derecha que los mira con odio y usa todo tipo de epítetos para calificarlos e incluso quisiera expulsarlos en masa.

No solo se independizaron, sino que practican otra religión y viven otras costumbres y usos. Debido a que fueron de Francia alguna vez, son muchos los que viven en este país, millones tal vez, y por lo regular en guetos cerrados. Como tienen menos oportunidades y es una población marginal en la pobreza y el semianalfabetismo, no les queda otro camino que este precario rebusque que hormiguea con angustia en estas calles ante mis ojos.

Entre las calles y los mercados hay muchos sitios notables. Por ejemplo, los restaurantes senegaleses donde se come por poco y a bajo precio la deliciosa culinaria de ese pueblo maravilloso. De Senegal salían los barcos negreros llenos de esclavos rumbo América y otras partes. He decidido almorzar en un restaurante senegalés de la calle Panamá, llamado Donde Mamá, pequeño y viejo lugar de diez mesas donde nostálgicos de ese país pasan la tarde después de comer, tomando grandes botellas de cerveza o refrescos y hablando entre amigos. Por diez euros he pedido un delicioso pescado tilapia bañado en una salsa original y acompañado con plátanos maduros fritos y arroz, una verdadadera delicia para resistir este largo paseo por decenas y decenas de calles exóticas, alguna vez descritas por el novelista español Juan Goytisolo en Paisajes después de la batalla.

No lejos de ahí he ingresado a un divertido café donde se reúnen los franceses y extranjeros curiosos de todos los orígenes que aman estos rumbos. Porque el barrio de la Gota de Oro es una zona que atrae a los amantes de la vida, a los viajeros que no miran y juzgan a los seres humanos por su origen o color de piel, sino por su corazón y su nobleza de espíritu.

Aquí se siente uno en otro mundo, lejos de la ciudad glamorosa y esnob que da la espalda a este abigarrado sitio informal y secreto, prohibido, ilegal, subterráneo, que las autoridades tratan de controlar con tacto, pues aquí por estos lugares se han presentado los violentos disturbios de estas últimas dos semanas surgidos durante las manifestaciones pro-palestinas y anti-israelíes y son una verdadera olla de presión a punto de estallar.