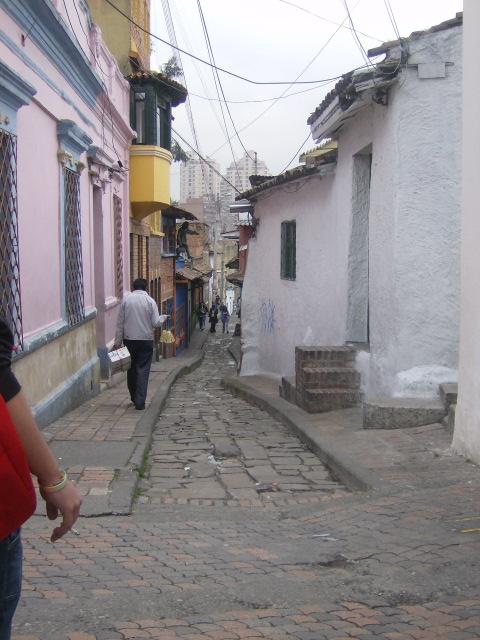

Así como como cuando uno va a Lisboa y se hospeda en el barrio donde deambulaba

el fantasmagórico Fernando Pessoa, al llegar a Madrid y bajar de la estación de

Atocha, el viajero literario sube la calle del mismo nombre en busca de un

hostal barato donde descargar los bártulos y reposar un poco antes de lanzarse

a vivir la noche de la capital española.

Como guiado por una fuerza indescriptible, el viajero llega al metro

Antón Martín y percibe que allí cerca hay una fuerza extraña que lo empuja a

virar a la derecha, después de subir la empinada calle por rumbos conocidos que

ya comienza a identificar. En esa esquina hay una encrucijada que lleva a todas

partes, a las Cortes, a la Plaza Mayor, a la Puerta del sol, o al Paseo del

Prado o a la calle de Alcalá. Camina dos cuadras apenas y se encuentra en la vieja calle de León,

esquina con calle Cervantes, donde está precisamente la casa donde vivio y

murió el autor de El Quijote, no lejos del convento de monjas de la calle Lope

de Vega, donde reposan para siempre los restos del narrador inolvidable,

maestro de todos los maestros.

Este año se celebran ya 400 años de su muerte, ocurrida en 1616, e

instituciones y lectores se preparan a realizar homenajes y recordatorios,

desde la pompa de los actos oficiales con políticos encorbatados, hasta el

humilde homenaje del lector solitario que se desvela leyendo las Novelas

ejemplares o revisando alguna biografía donde rastrea los misterios del viejo

novelista que soñó alguna vez con vivir en Cartagena de Indias.

No dudo un solo instante en internarme en el edificio de la esquina y

subir con lentitud y delicia las escalinatas viejas de los tiempos de Menéndez

Pelayo y Valle Inclán para llegar a un modesto hostal Fernández donde me abren,

hacen el registro y me llevan al piso siguiente a mi habitación número 16, remanso

de paz desde cuya ventana se insinúa la casa donde vivió el novelista mayor.

Los hostales, a diferencia de los hoteles de marca, no solo son más

baratos sino que lo hacen a uno sentirse a veces como si estuviese viviendo en

su propia casa. Son viejísimos apartamentos centenarios adaptados para recibir

huéspedes y conservan la sala con sus muebles de abuela, relojes de cucú,

esculturas de galgo, faisán o ángel rechoncho

y alado y cuadros de ambientes bucólicos que los habitantes han dejado allí

desde el siglo XIX, cuando aún vivían Leopoldo Alas Clarín, Gustavo Adolfo

Bécquer o Benito Perez Galdós.

La habitación huele a esa limpieza total y rigurosa propiciada por las

abuelas de otros tiempos, como si cortinas, colchas, frazadas, toallas, fundas

de almohadas hubiesen sido lavadas y planchadas la misma mañana con jabones

aromáticos de olores ancestrales y permanecido largas horas bajo el sol

castellano en alguna colina bañada por vientos del sur.

He pensado que el propio Cervantes me ha premiado desde el más allá con

este recodo de Madrid tan auténtico, por la fidelidad de venir a buscarlo 400

años después al mismo lugar donde murió, guiado por esa obsesión literaria que

me lleva siempre en las ciudades a rastrear los pasos de sus escritores y a

hospedarme cerca de donde vivieron. Todo eso pienso en la mullida cama donde reposo del viaje escuchando afuera

el paso de los transeúntes e inclusive el sonido sobre la piedra de los cascos

de algunos caballos que no sé sin son fantasmales o los de alguna pareja de

carabineros montados que hacen ronda en la tarde madrileña, no lejos de las

Cortes donde los políticos tratan de desenredar un lío inédito porque nadie

tiene mayoría para formar gobierno.

El reloj de cucú suena su tic tac en la sala del piso y uno piensa que

ya pronto aparecerá la mamá, la tía o la abuela ofreciéndonos una taza de

chocolate con churros, pero eso son solo delirios de un ya viejo huérfano

que carga sus huesos en la madre patria, lejos de la tierra natal situada en

las lejanías de ultramar.

Ahí junto a Cervantes, en la calle de León, he estado una semana y ya

no quería irme. Abajo del hostal hay un delicioso pub irlandés de paredes

tapizadas y muebles antiguos, donde tocaban músicas ancestrales y se bebía

cerveza y whisky hasta altas horas de la noche. Y en todas las calles aledañas

se suceden restaurantes, cafeterías, bares, y tiendas de comestibles típicos o

antiguallas y libros, que hacen las delicias de los habitantes del barrio de

Cervantes en este siglo XXI.

He concurrido a esos lugares del barrio como si viviera ahí desde

siempre y los fantasmas reales de Quevedo, Gustavo Adolfo Bécquer, Rubén Darío,

Valle Inclán, Pío Baroja, Ramón Gómez de la Serna, García Lorca y tantos otros,

levantaran el sombrero en cada esquina saludando al viajero que viene a

inclinarse con lealtad ante Cervantes bajo un viento helado que presagia la

primavera.

----

* La Patria. Manizales. Colombia. Domingo 13 de marzo de 2016