Por Marcos Fabián Herrera

Qué mejor escuela para un escritor que haber trafagado por México, Estados Unidos y Francia; y, cuando se ha hecho de la errancia una necesidad vital y de la iconoclastia una religión de ferviente devocionario. Nada más ajustado a la acrisolada raza cósmica que soñó Vasconcelos. Si los verdaderos poetas, a tenor con la sentencia de Willian Blake, son del partido del diablo, Eduardo García Aguilar, es sin discusión un aplicado discípulo de Mefistófeles. Iconoclasta e incisivo, este novelista y poeta Colombiano residenciado en París, con iluminada agudeza, lanza dardos y mandobles para advertir de los espejismos y vacuidades de estos tiempos.

¿Cómo se sitúa dentro de la literatura colombiana?

Nunca he pertenecido a generación o grupo alguno. No me gustan los clanes, grupos de poder y menos el nacionalismo apolillado que practican algunos ahora para recibir aplausos fáciles y seguidores ciegos, o para escudarse detrás de una bandera. Prefiero a los autores apátridas y marginales, a los malditos. Salvo entre mis amigos, me siento extranjero entre los escritores colombianos y soy un forastero para ellos. Me aburre mucho la literatura colombiana de hoy con sus sicarios, travestis, prostitutas de caricatura y narcos relatados por medio de historias planas sacadas de guiones o reportajes fallidos. Y me encanta ser un forastero en mi ex-país, pues no hay mejor estatuto para un escritor que ser extranjero. De la extranjería tratan mis novelas, poemas y ensayos. Mis personajes son desarraigados, siempre en éxodo, lejos de una tierra nativa, acosados por la quimera del regreso y destruidos, triturados por el retorno. Leonardo Quijano en Tierra de leones, Petronio Rincón en Bulevar de los héroes, Faría Utrillo en El viaje triunfal y Néstor Aldaz en Tequila coxis, son a fin de cuentas extranjeros profesionales, apátridas, marginales, rebeldes, tiran piedra desde afuera a los festines de los poderosos. Para ser honesto, creo que por tantos años « afuera », llevo dentro una Colombia fosilizada, la Colombia de la infancia y la adolescencia, y por eso las afinidades tribales o de generación para mí son ficticias, inexistentes, artificiales. Me fui a los 20 años recién cumplidos y no he vuelto a vivir allá. He ido de viaje a ver amigos y familiares, invitado a la Feria del Libro, pero eso es también ficticio: uno es una ficción para quien lo ve allá y el país es a su vez una quimera para uno como visitante y forastero. Yo no he estado allá en los terribles combates cotidianos de las últimas décadas. En el campo literario no me siento afín a ningún grupo o tendencia colombiana de hoy, pero respeto a los colombianos que han enfrentado la situación allá con dignidad y entereza. Y en especial respeto a los escritores que viviendo allá entre los suyos son extranjeros en su propia tierra, ninguneados por los grupos de poder literario de Bogotá y Medellín.

¿Qué piensa de la generación de sus mayores, integrada por Suescún, Espinosa, Ruiz Gómez, Fanny Buitrago, Collazos, R.H Moreno-Durán, Cano Gaviria, Fayad, Cruz Kronfly, Ramón Illán Bacca, entre otros muchos?

La generación a la que te refieres es un grupo de contemporáneos colombianos de gran nivel que publicaron sus primeras cosas al inicio de la explosión estética de los 60, cuando Colombia era sin duda más moderna que hoy en el aspecto literario, con revistas como Mito y Eco. Ahora hemos vuelto al realismo ramplón precarrasquillano y prevargasviliano que imponen los mercaderes, a una literatura del escándalo dictada por las editoriales, una literatura mercancía cuya única finalidad es vender y hacer del escritor un producto lanzado con las técnicas del marketing por las oficinas de prensa. Ahora sólo se puede escribir de sicarios, narcos, prostitutas y travestis. O sea vender afuera y adentro un cliché de lo colombiano absolutamente deleznable. Esos escritores fueron aplastados por la indiferencia de los colombianos, los críticos de las universidades que siguen lo ordenado por las tres editoriales multinacionales y el ninguneo infame de la crítica, las editoriales y la prensa española. A todos ellos los admiro y los respeto en su espléndido fracaso. Ahora, antes que ellos han existido escritores de una gran modernidad en Colombia, abiertos al mundo, como Jorge Gaitán Durán, Fernando Charry Lara, Hernando Téllez, Álvaro Mutis, Danilo Cruz Vélez, para sólo mencionar a algunos, con quienes hay que restablecer el diálogo. Esos son los importantes, no los payasos o payasas mediáticos de hoy. Ahora, tengo debilidad por mis contemporáneos de la Generación Sin Cuenta, o sea los que nacimos en los 50 como Tomás González, Julio Olaciregui, Evelio José Rosero, Sonia Truque, Julio Paredes y Juan Carlos Moyano, y otros mas recientes como Pedro Badrán, Pablo Montoya y Hugo Chaparro. Comparto con ellos esa actitud un poco rebelde, marginal, alérgica a las mafias y a los clanes. Hacen su obra y viven a contracorriente del escándalo reinante.

¿La diáspora emprendida por muchos que buscaron una trinchera creativa en Barcelona, México o París, logró una literatura más ecuménica o tan sólo recuerdos parisisnos, barceloneses y bohemios?

No me gusta mucho la palabra diáspora, pues me parece muy pretenciosa para el caso de los escritores colombianos que somos privilegiados y salimos del país voluntariamente, ya formados por la intensa actividad universitaria y cultural colombiana. Nada que ver con la persecución y exterminación del pueblo judío. Somos viajeros felices y en el viaje nos hemos divertido mucho acercándonos a otras culturas, ámbitos, paisajes, lenguas, amores. Cada quien carga sus orígenes regionales y los lleva adentro. Barcelona, Londres, Berlín, Roma, Nueva York, México o París acercan a la humanidad, a todas las razas y clases, a diversas culturas y religiones, a otras literaturas. Vivir en esas grandes capitales ayuda a palpar la humanidad entera y abrir otros espacios a la escritura. En mi caso la Francia de los años 70 fue definitiva: fue la última época de la rebelión intelectual francesa. Allí podíamos ir a escuchar las clases de Foucault, Barthes, Deleuze o Chatelet, en el Colegio de Francia o en Vincennes, ver de lejos a Sartre y a Lacan. Ahora la intelectualidad francesa es sólo una sombra de aquella época. México también fue decisivo para mí. Allí me han publicado todos los libros, escribí en los diarios, y crecí con una generación de escritores de ficción con los que me identifico y comparto muchas cosas. Ahora, lo de la bohemia, eso ya no existe.

Usted ha reclamado recuperar el legado de polígrafos como Macedonio Fernández y Pedro Henríquez Ureña. ¿Perdimos al escritor Latinoamericano polemista y reflexivo?

En varios ensayos he planteado que hubo una ruptura curiosa después del boom latinoamericano con toda una tradición moderna que tuvo su esplendor en nuestro país con las revistas Mito y Eco. Basta abrir una vieja revista Eco de los años 60 para percibir la modernidad y el nivel de la discusión intelectual de esa época, comparada con la ridiculez de las estrellas literarias locales de hoy, que se pelean desaforadamente por ocupar el podio del más estúpido o la más estúpida. Si uno revisa a esos autores que proliferaron desde el río Bravo hasta la Patagonia, como Borges, Reyes, Uslar Pietri, etcétera, se da cuenta que la intelectualidad latinoamericana estaba más abierta al mundo y no se especificaba en temáticas locales como hoy. Las tres editoriales multinacionales ordenan hoy a los argentinos escribir sobre tango o Evita Perón, a los mexicanos sobre chocolate y charros de sombrero con pistola, y a los colombianos sobre narcos, sicarios o putas y si cumplen con la tarea, los vuelven hasta genios. Por el contrario, los hombres de esa generación de la primera mitad de siglo tenían varias cualidades: eran profundamente tolerantes, democráticos, consideraban que desde América Latina podíamos dialogar de tú a tú con el mundo y no eran sumisos vendedores de folclorismos y clichés, como ocurre con nuestros geniales narradores de moda. El boom contribuyó a dar a conocer la literatura latinoamericana, pero fue nefasto a la vez porque promovió al escritor profeta endiosado, rodeado de corte y de áulicos acríticos, a un escritor o escritora inflado como sapo que camina como político, opina de todo y es bandera nacionalista o regionalista. Prefiero a ese intelectual democrático y crítico de esa generación polígrafa y en el caso colombiano pienso que los hombres de Mito y Eco fueron arrasados a cambio de un intelectual escandaloso, demagogo y payaso mediático. Ahora a los escritores los promocionan como a modelos de telenovela. Prefiero en Colombia a Charry Lara, a Mutis, a Gaitán Durán, a Danilo Cruz Vélez. Y en América Latina a Henríquez Ureña y a Alfonso Reyes y a críticos como Emir Rodríguez Monegal que decían al pan pan y al vino vino.

Dada su condición de escritor colombiano residente en Francia, y acucioso rastreador de literaturas, puede decirnos si los editores consideran diversas estéticas literarias o ¿Siguen buscando mujeres que ascienden a los cielos y pandilleras que mueren en quirófanos?

En lo que respecta a la literatura latinoamericana, las multinacionales promueven hoy a autores latinoamericanos de tercer o cuarto nivel que les doren la píldora con temas folclóricos o sandeces. Para ellos un autor latinoamericano actual no tiene derecho a hablar de tú a tú con la cultura del mundo, y debe venderse como el salvaje calibanesco que cuenta las atrocidades de las ex colonias. Si se pone la piel de bárbaro, se pone las plumas y se ajusta los colmillos es promovido. Pero aparte de eso, el mundo editorial es muy rico y se sabe muy bien cual es la literatura de fondo y cual la de los best-sellers. Se venden más estos últimos, pero la literatura verdadera existe y tiene sus espacios críticos, universitarios y su público sólido.

Es Colombia tierra de verdadero poetas, o de simples balbuceos de beodo y alambicados discursos de gramático?

Desgraciadamente Colombia es como una ínsula en materia de poesía. Salvo Silva y casos excepcionales a lo largo del siglo XX, siempre ha dado la espalda a lo que pasa afuera. Antes la poesía colombiana estaba encerrada en el soneto y el alejandrino, ahora en una retórica anacrónica surgida de malas lecturas de traducciones del romanticismo y de cierto expresionismo alemán. El alba y el crepúsculo siguen aplastando a la poesía colombiana. Todos quieren escribir bonito y engolado y ahora les ha dado por volver a la poesía terrígena o al romanticismo a lo Corin Tellado. No se han dado cuenta de las rupturas en la poesía anglosajona e incluso de las explosiones latinoamericanas ejercidas desde Brasil, Chile, México y Nicaragua. Lo beodo, alambicado y gramático ya quedó atrás, pero renace por desgracia lo precarrasquillano y prevargasviliano, un realismo fácil y ramplón que no sé si es peor que lo gramático.

¿Sigue siendo Colombia un país sumido en el parroquialismo cultural?

No, en Colombia hay muchas universidades y hombres de letras y pensamiento de primer nivel, pero no tienen espacios y están vetados en los periódicos, las revistas y las editoriales. Lo que yo creo es que los grupos de poder en Colombia son más papistas que el papa. Es un país dominado desde las seis de la mañana hasta medianoche por las cuatro pestes de la humanidad que son los políticos, los militares, los curas y los periodistas. Es un país mediático donde todo tiene que ser rápido, superficial, escandaloso, plástico, clasista, racista. Los periódicos se acabaron y no tienen espacio para el pensamiento. Todo el país y hasta los intelectuales y escritores piensan y actúan como el columnista de El Tiempo Poncho Rentería. Está prohibido detenerse un instante a pensar. Y por eso la literatura que circula y domina es una literatura plástica, de revista de peluquería. Como todos los medios están dominados por dos o tres familias de la oligarquía que viven entre Miami y el búnker de los barrios ricos y rosas del norte de Bogotá, ese es el rasero impuesto a la cultura. Creo que a fines del siglo XIX, en los años 20 y 30, en la década de los 50, cuando surgieron García Márquez y Mutis, y en los 60, cuando aparecieron los nadaístas y la generación desencantada, el país era más moderno e interesante que hoy. Basta ver al Congreso recibir y homenajear a los más grandes asesinos de la historia colombiana, que son los paramilitares, para entender lo que pasa hoy. No tardarán los paras en adueñarse de la narrativa colombiana. A lo mejor ya se adueñaron y no nos hemos dado cuenta. La narrativa colombiana de moda hoy es una paraliteratura.

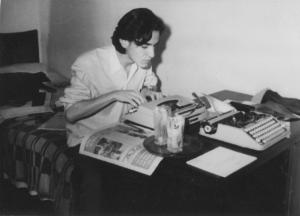

De Manizales a Europa, de la tradición Grecoquimbaya al postmodernismo francés… cuéntenos un poco esa trayectoria…

Yo nací en Manizales que fue centro cultural en los años 30 y luego en los 60 y 70 con el Festival de Teatro. Los grandes autores colombianos de entreguerras fueron editados en los 30 por Arturo Zapata editores que fue una de las primeras editoriales modernas del país. Cuando yo abrí los ojos a la literatura, la ciudad era un centro internacional de cultura muy interesante, con el Festival Internacional de Teatro. Allí los adolescentes salíamos del colegio e íbamos a ver debatir a Neruda, a Sábato, a Asturias, a Vargas Llosa, a Grotowsky y vimos todo el teatro contemporáneo en el Teatro Fundadores. Teatreros de todo el mundo pasaban por allí y dejaban libros e ideas, y las bibliotecas del Colombo-Americano y la Alianza Francesa traían todas las novedades editoriales del continente. Yo aprendí francés en la Alianza Francesa de Manizales y ahí veíamos cine moderno y leíamos a los autores franceses. El grecoquimbayismo ya era cosa del pasado. Pero respecto a los grecoquimbayas o grecolatinos que mencionas, ahora a cualquier columnista analfabeta de Bogotá le da por criticarlos y burlarse de ellos sin entender que fue una generación que se dio en los años 20, 30 y 40 en todos los países de América Latina y Europa. Hay que analizar su fenómeno situándolo históricamente. Los críticos y los universitarios mexicanos analizan todos los episodios de su literatura con sangre fría y con respeto hacia las expresiones de su pasado, tratando de analizar el marco histórico. En esas épocas de auge de la ideología nazi-fascista, falangista, mussoliniana y franquista hubo muchos intelectuales seducidos por esas ideas, como nuestro Porfirio Barba Jacob. En México hubo muchos, entre ellos José Vasconcelos, en Argentina Leopoldo Lugones y así de país en país. En Europa fueron dominantes durante los tiempos de ese auge reaccionario fascista: son escritores de estirpe católica y conservadora, lectores de Maurice Barrès, Charles Maurras, escritores filonazis, filofranquistas y filomussolinianos. Hasta Gaitán se dejó seducir por cierta retórica nacional-socialista. Hay que analizar lo que pasó ahí y tratar de desentrañarlos para entender ese aspecto de las letras colombianas y latinoamericanas. En mi trilogía sobre Manizales se aborda ese extraño asunto. De modo que de mi ciudad natal destaco esa especie de hidra cultural de los 60 y 70: por un lado totalmente abierta la mundo con el Festival de Teatro y a la modernidad y por otro bajo el fantasma reciente de una retórica escondida en las torres de la catedral. Eso está en mi trilogía compuesta por Tierra de leones, Bulevar de los héroes y El viaje triunfal.

Después de varios años en la AFP, ¿Qué experiencia le deja periodísticamente la prensa Francesa?

He trabajado en varios periódicos mexicanos y en una agencia internacional de prensa para sobrevivir. Ha sido una gran experiencia poder viajar, ir en búsqueda de la noticia, estar al tanto día a día de lo que pasa en el mundo. Todo contacto con la realidad y las palabras que la representan es enriquecedor. Soy francófilo, aprendí francés adolescente en la Alianza Francesa de Manizales y he trabajado en la AFP durante 20 años. Ahora estoy desde hace casi ocho años en la sede de París. Soy un afortunado. Le debo mucho a Francia, aprendí demasiado cubriendo conflictos y sucesos de todo tipo para la agencia francesa y quiero mucho a este país. Casi todos los escritores de la historia han estado relacionados con la prensa de alguna u otra forma y en especial los franceses. Y eso es necesario y vital. La prensa francesa es muy rica. Es un modelo distinto al anglosajón, que es el que copian en Colombia los medios dominados por dos o tres familias oligárquicas. Y en esos medios franceses hay mucho espacio para la cultura, el debate histórico, la literatura de todas las regiones del mundo. Ante la banalización del ejercicio periodístico y el cada vez más exiguo análisis en la prensa.

¿Se hace apremiante el retorno de los escritores al periodismo, y acabar con el divorcio?

Los escritores, si pueden, debemos huir del periodismo tal y como se hace hoy. A veces no es posible porque es la única forma de sobrevivencia. Y no podemos hacer nada porque los medios son propiedad de esas familias y esos grupos de poder y cambiarlos desde adentro es imposible. Lo mejor es escribir, escribir y escribir y estudiar, leer y mirar al mundo. El periodismo de hoy se ve afectado por las mismas estrategias multinacionales que controlan a las editoriales y dictan lo que se debe escribir y decir. El periodismo es hoy un gran negocio multinacional y la máquina trituradora de noticias una productora de noticias-mercancía para el consumidor. Los periodistas son fichas asalariadas y toda veleidad de independencia es castigada. Ojalá Internet libere esa situación y haga posible expresarse por blogs o por chats, como ya está ocurriendo.

Desde Tierra De Leones hasta Tequila Coxis, perviven elementos transversales, como las inmersiones psicológicas y la presencia de hombres en busca de lo cosmopolita y lo universal. ¿Es un deliberado proyecto de hacer una literatura apátrida?

Me gusta mucho su pregunta, porque se acerca a esa gran pulsión apátrida personal que he tratado de expresar en la Trilogía de Manizales (Tierra de leones, Bulevar de los héroes y El viaje triunfal), así como en Tequila coxis, Urbes luminosas y en mis libros de poesía Llanto de la espada y Animal sin tiempo, que conforman lo esencial de mi corpus literario hasta ahora. Voy a reunir mis ensayos publicados en la prensa a lo largo de dos décadas bajo el título de Textos nómadas. Mi combate es contra los nacionalistas, los que cautivan su público hablándoles maravillas de los paisajes nacionales, cuando paisajes lindos hay en todo el mundo y las guerras se dan a veces en los escenarios más hermosos del planeta. Como lo dije anteriormente, la temática central de mis libros es la extranjería, el viajero, el judío errante, el hombre solitario en las estaciones de tren o los aeropuertos, el individuo que anda por el mundo y no ve fronteras y se come las antípodas con pasión. Te cuento y no es para presumir, que El viaje triunfal, totalmente ignorado en Colombia, fue publicado en 2005 en bengalí en Calcuta en edición hard cover y aparecerá este año en Estados Unidos en inglés, y que Bulevar de los héroes, inédita en Colombia, está publicada desde hace diez años en Estados Unidos con prólogo de Gregory Rabassa, el traductor de García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar y Valle Inclán. También están publicados en Estados Unidos mis relatos apátridas y mundiales de Urbes luminosas, así como mi ensayo sobre la revolución zapatista mexicana Mexico madness.

Al igual que Cortázar, ¿París le permitió descubrirse Latinoamericano?

Llevo 30 años de relación ininterrumpida con Francia, incluso dentro del lapso en que viví en Estados Unidos y México. Adoro París y toda la literatura que ha inspirado a lo largo de la historia, hasta la de Julio Cortázar y su excepcional Rayuela. Nuestra generación descubrió Latinoamérica y su latinoamericaneidad oyendo por la radio el 11 de septiembre de 1973 los pormenores del golpe de estado de Pinochet contra Salvador Allende. Los estudiantes de Sociología de la Universidad Nacional nos quedamos esos días en vela en el Jardín de Freud esperando el regreso del general Pratts y el retorno de Allende, pero todo fue inútil. Regresamos a nuestras casas, adolescentes de 19 años, con un dolor enorme, el dolor de la derrota por el triunfo de ese milico fascista y la derrota de un civilista de izquierda. Es una fecha clave para varias generaciones de colombianos y latinoamericanos. En París, en la Universidad París VIII-Vincennes, acabé de comprender el rompecabezas al ver, recibir y hablar con los miles de exiliados del Cono sur que llegaban a medida que surgían dictaduras militares infames de ultraderecha. Ahora París es una ciudad muy latinoamericana, como siempre, pues aquí han vivido alguna vez casi todos los autores latinoamericanos. Yo creo que Colombia debe disolverse en América Latina. Deberíamos decir que somos latinoamericanos, ese es nuestro verdadero espacio cultural.

Marcos Fabián Herrera.