Tuve también mi fiesta a su ritmo entre colombianos

con el vino de la añoranza, la saudade, la nostalgia, que según nos dice

Milan Kundera en su libro « La ignorancia » proviene de las palabras

griegas « nostos », regreso, y « algos », sufrimiento ». Reuniones de

recapitulación vital en torno al largo periplo musical del cartagenero,

realizadas por supuesto al calor del vino y el sonido.

Miembro de

nuestra generación « Sin cuenta », nacido en 1955 en Cartagena, Joe

Arroyo es pues el representante máximo de la misma en todos los campos,

la política, la literatura, el pensamiento, el arte, la industria, la

ciencia, el deporte o la empresa. Hubo muchas reuniones de amigos

colombianos donde el largo historial musical de Joe Arroyo, desde el

tiempo de « Fruko y sus tesos », fue seguido con el estupor de comprobar

que nos acompañó con su voz de jilguero desde siempre, sin falta, desde

el principio, desde la adolescencia, pues decenas y decenas de melodías

bailables suyas se izaron a los primeros lugares de éxito y quedan en

la memoria, porque marcan de una u otra forma el ejercicio de nuestra

colombianidad en diversas épocas y momentos de nuestras vidas.

Cada

melodía inédita y algunas que ni siquiera sabíamos eran cantadas por él

cuando muchacho, se nos revelan profundamente impreganadas en nuestra

memoria, hacen parte especial de nuestra vida, amores, fiestas, cuerpos,

sudores y soledades y las redescubrimos a medida que las escuchamos y

revisamos la vida. ¿Quien no bailó hace tanto tiempo al ritmo de « Fruko

y sus tesos » y después con « La Verdad » ? ¿Qué colombiano no ha

escuchado « No le pegue a la negra» ?

La agonía de Joe Arroyo fue

seguida por todos en directo hasta el instante de la extrema unción,

algo que tiene los visos de ser profundamente colombiano y sacralizador.

Hacía tiempo no oía hablar de esa ceremonia a la que acceden los

héroes, como Simón Bolívar, quien en Santa Marta recibió la visita del

prelado antes de morir. Lo mismo le ocurrió a Joe Arroyo. Cuando los

diarios en primera plana hablaron de su extrema unción, supe que sólo

quedaban unas horas para que estallara la infausta noticia y cuando ya

fue inevitable y real, empezamos a llamarnos entre los amigos de la

diáspora colombiana.

Al primero que llamé fue a Julio Olaciregui

(1951), escritor, danzarín y filósofo barranquillero que lleva más de

tres décadas por aquí en la ciudad luz y es una de las más importantes

energías morales, bailables y literarias de Barranquilla, donde se

explayó con todas sus fuerzas el genio del cartagenero. Como muchos

colombianos del extranjero, Olaciregui hizo su propia fiesta personal de

duelo y escribió un largo texto sobre el personaje desde el profundo

sentir de su barranquillitud o carnavalidad.

En « Joe Arroyo, nunca

te olvidaremos », el autor de « Los domingos de Charito , dice : « Un

tal Joe Arroyo de Barranquilla, sí señores, con ustedes el mito de

nuestra generación, el hombre que ha realizado nuestro sueño, mami lo

que yo quiero es ser cantante de una orquesta ; con ustedes el hijo del

etíope, el negro bembón, mayombe, con sabor, el nieto del bisabuelo que

ayudó a fundarnos la patria, monsieur Mambo, cantando en vivo y en

directo en el cabaret del trasatlántico » :

La primera vez que lo vi

fue en Barranquilla, hace unos tres lustros, cuando Ariel Castillo me

lo mostró una noche ahí al lado del bar discoteca La Cien, cuando él

departía con unos amigos junto a una lujosa camioneta Ford Suburban y lo

volví a ver al otro día en Cartagena cuando le hacían un gran homenaje

en la plaza de toros, en el marco del Festival del Caribe, a donde me

invitó Gustavo Tatis Guerra. Estuvimos ahi detrás del escenario en la

zona de los periodistas e invitados especiales, donde había enormes

botellas de promoción de ron Tres Esquinas, licor que era libado

felizmente por todos. Al final del concierto salió Arroyo con su esposa e

hijas, vestidas como hadas, de blanco, y lo vi ahí en medio de la

deliciosa y excepcional ebriedad que produce ese ron blanco, entre la

luminosidad azulosa y múltiple de los rayos láser proyectados por los

luminotécnicos.

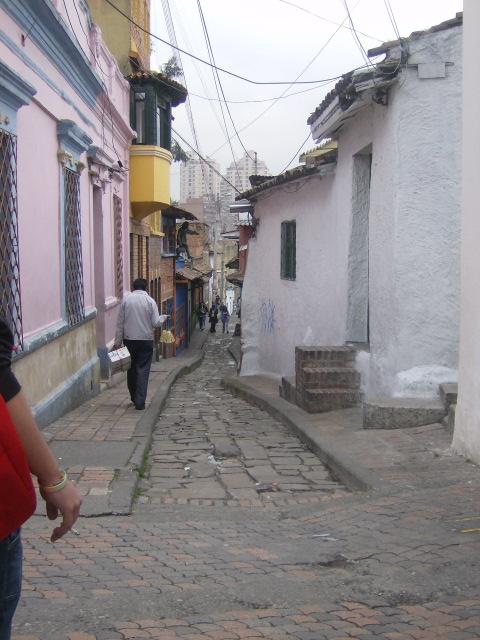

Al lado de Kid Pambelé, García Márquez y Héctor

Rojas Herazo, Joe Arroyo es hijo de una región que transformó a Colombia

desde su mirada al mar. Ese país cerrado, oligárquico, hispánico,

castizo, cardenalicio, blanco, santafereño, bogotano, antioqueño,

payanés, rolo, clasista, racista, excluyente, camandulero, beato,

reprimido, ha sido defendido por los marginales de la costa, por esos

costeños que llevan dentro de sí la fuerza africana de los esclavos.

García Márquez y Joe Arroyo salieron de ahí y son los más grandes

artistas del país porque concentraron en ellos la colombianitud, la

universalizaron. Ellos fabricaron en el crisol alquímico la mezcla de

ese pueblo variado y enérgico con sus leyendas y cuentos y sueños y

pesadillas.

En la fiesta mía, a medida que aumentaba el efecto de

los vinos, los concelebrantes mencionábamos a Úrsula o a Melaquíades o a

Remedios la Bella o al coronel Aureliano Buendía o a Eréndira, como si

fuesen de la familia. Y cada una de las melodías de Joe Arroyo se nos

aparecían también familiares. Con ellas amamos, bailamos, celebramos,

vivimos cuatro décadas. Por eso Joe Arroyo sigue vivo. Porque nos dio

vida y sólo vivió para cantar desde cuando cargaba agua en los

recipientes de la pobreza bajo el sol candente del trópico. Vivió para

vivir y darnos vida nada más.

La

muerte de Joe Arroyo de repente nos lleva a reflexionar sobre la

colombianitud o la colombianidad. Desde la lejanía de la diáspora en

donde transcurrimos tal vez cinco o seis millones de colombianos, las

reacciones fueron unánimes en Estados Unidos, Canadá, Francia, Nueva

Zelanda, Australia, Argentina, Estocolmo, Roma, México y Londres. En

muchas casas de colombianos del extranjero, y con cualquier motivo, esta

semana fue de encuentros celebratorios de su genio y su largo camino,

que deja una impronta imborrable en la historia popular colombiana

contemporánea.

No hay comentarios:

Publicar un comentario