Por Eduardo García Aguilar

Todos los

escritores y filósofos del mundo, amantes de la cultura, la poesía, el arte y

el pensamiento, las actividades menos rentables y más incomprendidas del

planeta, deberían leer y releer con frecuencia las cartas de Charles Baudelaire

(1821-1867) a su madre desde Bruselas, escritas de abril de 1864 a julio de

1866, cuando regresa a París para continuar su agonía en el sanatorio dirigido

por el doctor Emile Duval, cerca del Arco del Triunfo.

El genial autor de Las flores del mal

había viajado a Bélgica para huir de los acreedores que lo perseguían en París,

ciudad donde por esa razón residió en cuarenta direcciones diseminadas por

todos los barrios, calles y avenidas. Pese a ser reconocido por los entendidos

como gran autor, Baudelaire vivió toda su vida angustiado por las deudas y los

problemas económicos, casi siempre a merced de la ayuda puntual de su querida

madre, casada en segundas nupcias con un militar que no quería mucho a su

hijastro, amante del vino, las mujeres, la escritura, las drogas y la vida

nocturna.

Cuando huyó a Bruselas ya había escrito

Las flores del mal y preparaba nuevos libros como El Spleen de París, Los paraísos

artificiales, un volumen sobre Bélgica y una colección de ensayos sobre arte,

que pretendía vender en bloque a los editores por una suma importante que le generara

alguna renta para vivir sus últimos años de manera modesta y sin angustias.

A través de esas Cartas de Bélgica a su

madre (Ramsay, París, 2011), que residía en Honfleur, somos testigos de la vida

cotidiana del extraordinario autor en El Gran Hotel del Espejo, donde trata de

evitar a la dueña que le cobra insistentemente a causa de los retardos, a medida

que se extiende la estadía obligada en el vecino país.

Baudelaire quería regresar a París cuando

tuviera dinero suficiente para pagar las deudas y hubiera concretado la

reedición de Las flores del mal y los otros cuatro volúmenes, o sea que deseaba

regresar triunfante y no derrotado. Al principio se ilusiona con la posibilidad

de ganar algunos francos dando conferencias y recitales en Bélgica, pero pronto

se da cuenta de que los organizadores de esas veladas incumplen y al final le

pagan mucho menos de lo esperado.

Las personas que están encargadas de

negociar los derechos de sus libros en París tardan en responderle y Baudelaire

pierde todas las ilusiones, hasta creer que ninguna de sus obras será

reeditada y que pese a todos sus esfuerzos terminará en el olvido y que “nunca

jamás ninguno de mis libros se venderá”, como dice en misiva del 13 de

noviembre de 1865.

A medida que pasan los meses la situación

se agrava pues las deudas aumentan. No solo tiene que pagar el hotel, sino las

comidas diarias y los medicamentos para sus males, que detalla con exactitud.

Aquejado por la sífilis y diversos males estomacales, reumatismos y neuralgias,

el cuarentón suda la gota amarga y ve como van disminuyendo sus fuerzas para

avanzar en la escritura y la corrección de sus libros.

Además, descubre que detesta a los belgas

por lo que él percibe como vulgaridad y estulticia y comprende que está solo, carece de

interlocutores de su nivel, salvo su amigo Poulet-Malassis, y que sus días se

agotan en la lucha por obtener préstamos y por la espera de los giros que le

hace el apoderado de la familia, Narcisse Ancelle, o su pobre madre, la señora

Aupick, que nunca lo abandonó y le hacía llegar sumas para que no se sumiera en

la más absoluta miseria. Sus amigos Victor Hugo y Saint Beuve, que no son

tampoco sus santos de devoción, lo estiman y tratan de recomendarlo a medida

que conquistan todas glorias, medallas y los honores del momento.

La correspondencia dirigida a su madre es

pues el testimonio cotidiano del absoluto fracaso en vida de un gran poeta y

escritor, de un esteta soñador, hombre de buen corazón, traductor de Edgar

Allan Poe, conocedor de las artes plásticas y lector inagotable, amante de las

buenas prendas y que a los 45 años ya se ve como un viejo que tiene nostalgia

de los pasados años de efervescencia, vanidad y gloria, cuando era un dandy

bien vestido que frecuentaba buenos restaurantes y bares y salones en una

ciudad que vivía los mejores años de espelendor, a mediados del portentoso siglo

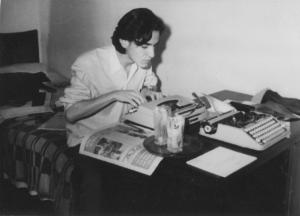

XIX. De ese efímero bienestar quedan las fotografías que lo muestran bien

ataviado, como la que le tomó Charles Neyt y, donde se le ve con el cigarro en

la mano y la mirada penetrante y profunda.

Al

final logra un contrato para editar sus libros con la editorial Garnier, pero

la suma solo servirá para cubrir parte de las deudas y pagar los gastos de viaje,

hospitalización y agonía del poeta durante meses en un sanatorio hasta la

cercana muerte, acaecida el último día de agosto de 1867. Baudelaire fue

enterrado el 2 de septiembre en el cementerio de Montparnasse, después de una

ceremonia religiosa en la iglesia Saint Honoré de Passy. Unas cien personas de

la cultura, amigos, escritores y familiares estuvieron presentes cuando su ataúd

fue introducido en el mausoleo donde ya se encontraba desde hacía diez años su

padrastro y en el que reposa el poeta junto a sus familiares. Pronunciaron

discursos sus amigos Asselineau y Banville. Su madre le sobrevivió hasta agosto

de 1871. Sus Obras completas, cuidadas por Asselineau y con prólogo de Téophile

Gautier aparecieron en 1868 y desde entonces sus libros han conocido un rotundo éxito

editorial permanente. El pobre poeta no gozó en vida ni de la gloria ni el

dinero que ha generado su obra hasta nuestros tiempos y que probablemente

seguirá produciendo hasta el final de los siglos.

------

* Publicado en la sección Expresiones de Excélsior. Ciudad de México. 7 de agosto de 2016.

+ Foto de Baudelaire, de Charles Neyt.