domingo, 31 de agosto de 2025

LAS AVENTURAS DE UN BIBLIÓFILO

domingo, 24 de agosto de 2025

¿COCODRILOS Y SERPIENTES EN EL SENA?

sábado, 16 de agosto de 2025

LA MÁQUINA CÍCLICA DE LAS GUERRAS

sábado, 9 de agosto de 2025

PERVIVENCIA DEL JARDÍN DE FREUD

domingo, 3 de agosto de 2025

CON CHARRY LARA EN BOGOTÁ: CENTENARIO

Por Eduardo García Aguilar

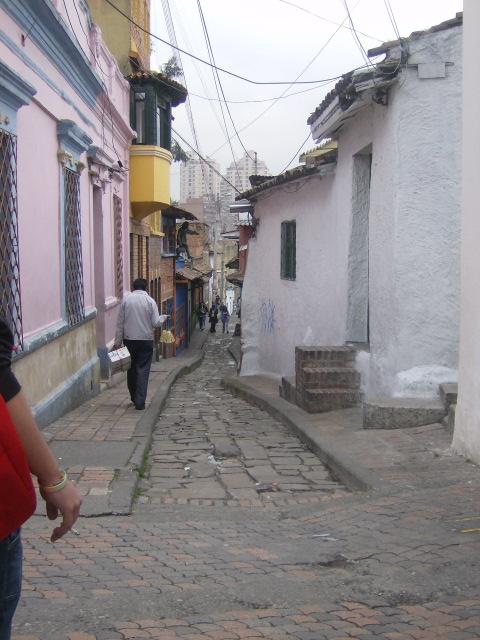

Varias veces caminé con Fernando Charry Lara (1920-2004) por las calles

céntricas de Bogotá, donde tenía su oficina de abogado en un viejo y

enorme edificio de la carrera séptima con calle 18, cerca de las

cafeterías y librerías que abundaban entonces en esa zona de la urbe que

fue el centro de la actividad del país a lo largo del siglo XX. Por

esas calles caminaron todas las glorias colombianas del siglo pasado

cuando eran jóvenes, en busca de algun café como el Automático y otros

similares, donde se reunían a tomar tinto, beber, arreglar el mundo y

hablar de literatura.

En la primera mitad del siglo la élite del país solía residir en esta

zona donde se encontraban las sedes de los grandes diarios, además de

los ministerios, en amplios apartamentos de estilo art-deco que ahora se

han vuelto en algunos casos espléndidas librerías de ocasión como la

llamada Merlín, situada en la carrera octava, no lejos de la Avenida

Jiménez. Por esos rumbos podía el transeúnte toparse de repente con

expresidentes, políticos famosos o leyendas literarias como los poetas

Aurelio Arturo, Luis Vidales o León de Greiff.

Conocí a Charry porque el poeta guatemalteco y mundial Luis Cardoza y

Aragón, que había sido amigo y maestro suyo y de Alvaro Mutis cuando fue

diplomático en Bogotá en los tiempos de asesinato de Jorge Eliécer

Gaitán, me encargó entregarle el libro André Breton atisbado en la silla

parlante, que recién había publicado la Universidad Nacional Autónoma

de México. Con semejante recomendación de quien a los 18 años había sido

en París uno de los más jóvenes poetas dadaístas y el hecho de que

Charry hubiese vivido de joven en México, donde yo residía entonces,

hacía que tuviéramos mucho tema de conversación.

Ahora que se cumple el centenario de su nacimiento, vuelve la imagen de

uno de los más exquisitos poetas colombianos del siglo XX, cuya obra

concisa y profunda, llena de luz, cobra cada vez mayor fuerza porque

bien sabemos con Gracián que “lo bueno, si breve, dos veces bueno”. Sus

poemas, como los de Aurelio Arturo, son ya obras clásicas de la poesía

hispanoamericana y sus ensayos, de claridad y lucidez impecables, nos

adentran en el ejercicio y los misterios de la poesía y en la obra de

los grandes poetas españoles y latinoamericanos del siglo XX.

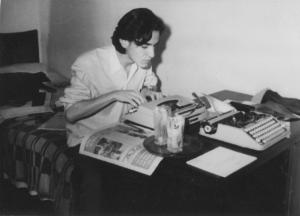

Este bogotano de carta cabal era de baja estatura, delgado, vestía de

traje y corbata, lucía una gabardina para enfrentar los chaparrones

capitalinos y con frecuencia llevaba una boina negra que lo hacía

semejar a Fernando Pessoa cuando caminaba por las calles lisboetas.

Charry era de una sencillez especial y un interlocutor amistoso con los

poetas jóvenes, a quienes escribía cartas comentando sus primeros

libros, que leía con atención y afecto.

Varias veces recorrimos las librerías del centro, como la vieja Lerner o

la Nacional, que en ese entonces estaba por esos rumbos, y caminando

por esas calles y carreras capitalinas, la séptima, la décima, la trece,

la Caracas, la Jiménez, solía contarme recuerdos de su infancia y

juventud. Así supe de viva voz suya del sepelio de José Eustasio Rivera,

al que asistió de niño llevado por su padre y al que dedicó un poema

que es uno de los mejores de la poesía colombiana, o de una primera

aventura amorosa que tuvo con una enfermera en alguna de aquellas

esquinas por donde pasábamos.

La última vez nos vimos en 2001 en el Segundo Congreso de poesía en

lengua española desde la perspectiva del siglo XXI, organizado por el

Instituto Caro y Cuervo en tiempos de su director Ignacio Chávez, al que

asistieron el peruano Carlos Germán Belli, la uruguaya Ida Vitale, y

los chilenos Pedro Lastra y Oscar Hahn, entre otros. Charry falleció de

manera sorpresiva tres años después en Washington, a donde había ido a

visitar a su hija. El destino quiso que viera su última luz en Estados

Unidos, no lejos de donde José Eustasio Rivera se apagó fulminado por

las fiebres contraídas en las selvas que inspiraron La Vorágine. El

rigor de su crítica literaria y la lucidez, erotismo y luminosidad de su

poesía seguirán iluminando a los lectores afortunados.

-----

Publicado en La Patria. Manizales. Colombia. 20 de septiembre de 2020.

sábado, 2 de agosto de 2025

LA MELENA ANTES DE PARTIR

Por Eduardo García Aguilar

viernes, 1 de agosto de 2025

RÉRQUIEM CARNAVALESCO PARA JOE

Tuve también mi fiesta a su ritmo entre colombianos

con el vino de la añoranza, la saudade, la nostalgia, que según nos dice

Milan Kundera en su libro « La ignorancia » proviene de las palabras

griegas « nostos », regreso, y « algos », sufrimiento ». Reuniones de

recapitulación vital en torno al largo periplo musical del cartagenero,

realizadas por supuesto al calor del vino y el sonido.

Miembro de

nuestra generación « Sin cuenta », nacido en 1955 en Cartagena, Joe

Arroyo es pues el representante máximo de la misma en todos los campos,

la política, la literatura, el pensamiento, el arte, la industria, la

ciencia, el deporte o la empresa. Hubo muchas reuniones de amigos

colombianos donde el largo historial musical de Joe Arroyo, desde el

tiempo de « Fruko y sus tesos », fue seguido con el estupor de comprobar

que nos acompañó con su voz de jilguero desde siempre, sin falta, desde

el principio, desde la adolescencia, pues decenas y decenas de melodías

bailables suyas se izaron a los primeros lugares de éxito y quedan en

la memoria, porque marcan de una u otra forma el ejercicio de nuestra

colombianidad en diversas épocas y momentos de nuestras vidas.

Cada

melodía inédita y algunas que ni siquiera sabíamos eran cantadas por él

cuando muchacho, se nos revelan profundamente impreganadas en nuestra

memoria, hacen parte especial de nuestra vida, amores, fiestas, cuerpos,

sudores y soledades y las redescubrimos a medida que las escuchamos y

revisamos la vida. ¿Quien no bailó hace tanto tiempo al ritmo de « Fruko

y sus tesos » y después con « La Verdad » ? ¿Qué colombiano no ha

escuchado « No le pegue a la negra» ?

La agonía de Joe Arroyo fue

seguida por todos en directo hasta el instante de la extrema unción,

algo que tiene los visos de ser profundamente colombiano y sacralizador.

Hacía tiempo no oía hablar de esa ceremonia a la que acceden los

héroes, como Simón Bolívar, quien en Santa Marta recibió la visita del

prelado antes de morir. Lo mismo le ocurrió a Joe Arroyo. Cuando los

diarios en primera plana hablaron de su extrema unción, supe que sólo

quedaban unas horas para que estallara la infausta noticia y cuando ya

fue inevitable y real, empezamos a llamarnos entre los amigos de la

diáspora colombiana.

Al primero que llamé fue a Julio Olaciregui

(1951), escritor, danzarín y filósofo barranquillero que lleva más de

tres décadas por aquí en la ciudad luz y es una de las más importantes

energías morales, bailables y literarias de Barranquilla, donde se

explayó con todas sus fuerzas el genio del cartagenero. Como muchos

colombianos del extranjero, Olaciregui hizo su propia fiesta personal de

duelo y escribió un largo texto sobre el personaje desde el profundo

sentir de su barranquillitud o carnavalidad.

En « Joe Arroyo, nunca

te olvidaremos », el autor de « Los domingos de Charito , dice : « Un

tal Joe Arroyo de Barranquilla, sí señores, con ustedes el mito de

nuestra generación, el hombre que ha realizado nuestro sueño, mami lo

que yo quiero es ser cantante de una orquesta ; con ustedes el hijo del

etíope, el negro bembón, mayombe, con sabor, el nieto del bisabuelo que

ayudó a fundarnos la patria, monsieur Mambo, cantando en vivo y en

directo en el cabaret del trasatlántico » :

La primera vez que lo vi

fue en Barranquilla, hace unos tres lustros, cuando Ariel Castillo me

lo mostró una noche ahí al lado del bar discoteca La Cien, cuando él

departía con unos amigos junto a una lujosa camioneta Ford Suburban y lo

volví a ver al otro día en Cartagena cuando le hacían un gran homenaje

en la plaza de toros, en el marco del Festival del Caribe, a donde me

invitó Gustavo Tatis Guerra. Estuvimos ahi detrás del escenario en la

zona de los periodistas e invitados especiales, donde había enormes

botellas de promoción de ron Tres Esquinas, licor que era libado

felizmente por todos. Al final del concierto salió Arroyo con su esposa e

hijas, vestidas como hadas, de blanco, y lo vi ahí en medio de la

deliciosa y excepcional ebriedad que produce ese ron blanco, entre la

luminosidad azulosa y múltiple de los rayos láser proyectados por los

luminotécnicos.

Al lado de Kid Pambelé, García Márquez y Héctor

Rojas Herazo, Joe Arroyo es hijo de una región que transformó a Colombia

desde su mirada al mar. Ese país cerrado, oligárquico, hispánico,

castizo, cardenalicio, blanco, santafereño, bogotano, antioqueño,

payanés, rolo, clasista, racista, excluyente, camandulero, beato,

reprimido, ha sido defendido por los marginales de la costa, por esos

costeños que llevan dentro de sí la fuerza africana de los esclavos.

García Márquez y Joe Arroyo salieron de ahí y son los más grandes

artistas del país porque concentraron en ellos la colombianitud, la

universalizaron. Ellos fabricaron en el crisol alquímico la mezcla de

ese pueblo variado y enérgico con sus leyendas y cuentos y sueños y

pesadillas.

En la fiesta mía, a medida que aumentaba el efecto de

los vinos, los concelebrantes mencionábamos a Úrsula o a Melaquíades o a

Remedios la Bella o al coronel Aureliano Buendía o a Eréndira, como si

fuesen de la familia. Y cada una de las melodías de Joe Arroyo se nos

aparecían también familiares. Con ellas amamos, bailamos, celebramos,

vivimos cuatro décadas. Por eso Joe Arroyo sigue vivo. Porque nos dio

vida y sólo vivió para cantar desde cuando cargaba agua en los

recipientes de la pobreza bajo el sol candente del trópico. Vivió para

vivir y darnos vida nada más.