Ahora que termina un año lleno de tensiones geopolíticas impensables desde hacía tiempos y cuando se celebran los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, no deja de ser curioso ver las similitudes de lo ocurrido antes de que se iniciara la deflagración en 1939. La llegada de Adolfo Hitler en 1933 a la cancillería alemana, tras una década de ascenso iniciada en los años 20 desde la ciudad bávara de Múnich, tiene semejanzas con la irrupción y triunfo del autoritarismo de extrema derecha del magnate Donald Trump y su movimiento MAGA, supremacista, racista, agresivo, violador permanente del derecho internacional.

domingo, 28 de diciembre de 2025

EL RETORNO DE NERÓN Y CALÍGULA

Ahora que termina un año lleno de tensiones geopolíticas impensables desde hacía tiempos y cuando se celebran los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, no deja de ser curioso ver las similitudes de lo ocurrido antes de que se iniciara la deflagración en 1939. La llegada de Adolfo Hitler en 1933 a la cancillería alemana, tras una década de ascenso iniciada en los años 20 desde la ciudad bávara de Múnich, tiene semejanzas con la irrupción y triunfo del autoritarismo de extrema derecha del magnate Donald Trump y su movimiento MAGA, supremacista, racista, agresivo, violador permanente del derecho internacional.

martes, 23 de diciembre de 2025

BOLIVARISMO Y MONROÍSMO DE INDALECIO LIEVANO AGUIRRE

Los colombianos somos afortunados de tener en el pasado grandes pensadores, historiadores y analistas de la vida política y social nacional y del continente. Pienso en las generaciones de liberales de la primera mitad del siglo, entre los que se destacaban el gran escritor Germán Arciniegas, cuyos libros nos abrieron las ventanas a la historia continental y mundial o Indalecio Liévano Aguirre (1917-1982), ex canciller de alto nivel, que escribió "Los grandes conflictos sociales de nuestra historia", "Bolivarismo y Monroísmo" y brillantes biografías de nuestros próceres, entre ellas la de Rafael Nuñez, que en 1944 lo llevó a la fama.

jueves, 11 de diciembre de 2025

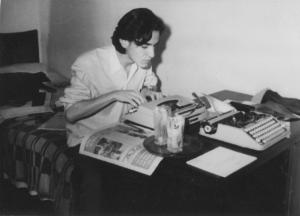

VEINTE AÑOS SIN MORENO-DURÁN

Por Eduardo García Aguilar

viernes, 28 de noviembre de 2025

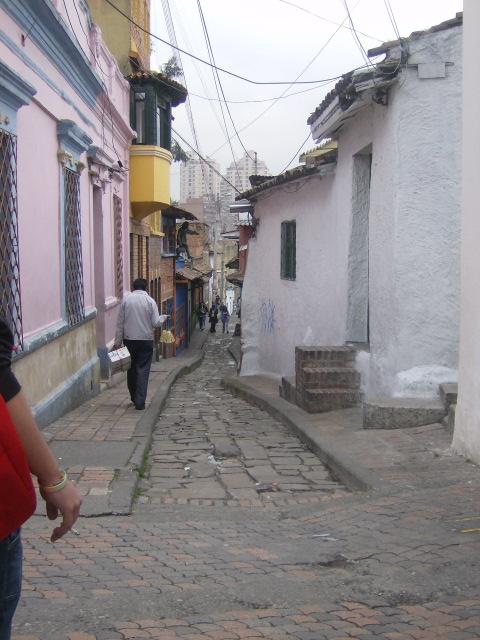

SILVA Y DE SOBREMESA, UN SIGLO DESPUÉS

Al cumplirse este año un siglo de la publicación póstuma de la novela De sobremesa, de José Asunción Silva, rescato con alegría estas notas escritas hace tiempos en México sobre uno de los libros más enigmáticos y modernos de Colombia y uno de mis preferidos. Silva (1865-1896), conocido por sus nocturnos y por ser uno de los más brillantes y malogrados representantes de esa generación, tuvo que soportar la gazmoñería de una ciudad colonial y brumosa, situada en las alturas de la cordillera andina, dedicado a un arte absurdo: la poesía maldita.

sábado, 22 de noviembre de 2025

ARIEL CASTILLO CUENTA A ESCALONA

jueves, 20 de noviembre de 2025

LOCOS POR GARCÍA MÁRQUEZ O NAPOLEÓN

Sabemos muy bien que el éxito y la fama, o eso que llaman gloria, concepto muy romántico, atraen la desesperada admiración de quienes no son nada, o son poco, o tal vez mucho, tal y como ocurrió con Napoleón y Bolívar, que en el fondo fue un loco que imitaba al primero.

La psiquiatría al parecer nació para tratar de curar a centenares de personas que en su momento se creyeron Napoleón y poblaron los manicomios de Europa en esa fría primera mitad del siglo XIX. Fue tal el fenómeno, que varias herederas del Emperador no solo fueron grandes discípulas de Sigmund Freud, sino que hoy, por estas fechas, a comienzos de siglo XXI, siguen estudiando, como la señora Murat, el terrible fenómeno de quienes en su época enloquecieron por la gloria del personaje que llegó a lo más alto para caer luego de manera estrepitosa al precipicio del fracaso agónico en la isla de Santa Helena.

En los manicomios actuales hay gente que se cree Michael Jackson y durante casi dos siglos la figura de Napoleón fue la preferida de la demencia. Seres que deambulaban en los corredores de los hospicios con la mano puesta en el corazón y un sombrero triangular imaginario en la cabeza, inspiraron a miles de terapeutas en la ardua tarea de desentrañar sus frustraciones concretadas en la inmensa fama de sus modelos y la terrible insignificancia de sus vidas.

Ahora, a lo largo del continente, hemos vuelto a experimentar el extraño fenómeno, cuando hay personas que han dedicado sus vidas a rescatar sus huellas más mínimas, o a imitarlo escribiendo novelas similares de pueblos imaginarios con alquimistas y gitanos, o que han viajado de un lado a otro del continente para tratar de observarlo desde lejos y aplaudirlo como a una deidad milagrosa, versión literaria de vírgenes y santos de nuestra larga tradición.

Sabemos que la fama y la gloria surgen de la concreción de extrañas coincidencias históricas, cuando un personaje necesario se cuela en las carencias de un país, continente o raza, sea dios, iluminado, poeta, novelista, demiurgo, redentor, político, cabecilla o mandatario. San Pablo, San Francisco, Voltaire, Víctor Hugo, Lord Byron, Withman, Mandela, Soljenitzin, son algunos de ellos.

Estamos hablando de la necesidad del padre y tal vez en la locura de tantos admiradores ciegos que dedican sus vidas a los exitosos Napoleón o García Márquez, hay una profunda lucha por el hallazgo del progenitor ausente y en esto los psiquiatras o los psicoanalistas podrían con mayor lucidez esclarecer los arcanos de la demencia. También los países necesitan padres de la patria como Víctor Hugo y Tolstoi y en especial los más trágicos.

Ahora que los editores entronizan cada semana en serie y con total seguridad al nuevo sucesor de García Márquez en la propaganda de sus novedades o que los megalómanos se autodenominan amigos y sucesores y los burócratas hacen cola en la calle Fuego para pasar a fotografiarse al lado del que, según algunas versiones, ya sabe menos de quien fue y será, es necesario entender que su figura surgió como afirmación continental a través de un Che Guevara literario que no murió acribillado en el intento. Concreción literaria y geopolítica.

Hijo del pueblo periférico cuando las letras pertenecían a las oligarquías, bigotudo como árabe sefardita, periodista costeño en tierra de cachacos, con camisas de flores y liqui liqui, malhablado y generoso, aunque mejor escritor que nadie, el novelista fue la personificación popular en los años 60 y 70 de una tierra de dictadores, ladrones y asesinos.

A su lado hubo otros grandes escritores como José Lezama Lima, Jorge Luis Borges, Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier, Juan Rulfo, Arturo Uslar Pietri, Augusto Roa Bastos, Guimarees Rosa, Jorge Amado, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, pero fue él quien a los 39 años ganó la lotería de representar el continente de las Banana Republic, que poco a poco pasaron de moda.

Dinero, gloria, fama, el cuerno maravilloso de la abundancia de los maravedíes, presidentes inclinados, dictadores anonadados, malos cineastas arrodillados, millonarios seducidos, huérfanos, mancos, tuertos, leprosos se apresuraron a aplaudirlo y sonreírle en las escalinatas de la lagartería nacional; sicarios y víctimas, godos y liberales, gente bien y zarrapastrosos, todos unidos en la admiración patriótica de quien no fracasó y a quien hubiésemos ignorado en el fracaso, como se hizo con Héctor Rojas Herazo, Manuel Zapata Olivella, Pedro Gómez Valderrama, Manuel Mejía Vallejo y Germán Espinosa.

Todos los colombianos lo queremos y lo amamos y mucho más ahora que lo sabemos frágil en su ancianidad como una parábola de nuestra propia derrota. La prueba de que todo triunfo y toda gloria es fugaz e inútil y que el trono es una posición transitoria en la danza inevitable de nuestras ausencias, téngase o no patria, continente, partido o fortuna en las espaldas como fárrago absurdo.

Pero al menos los locos de García Márquez seguirán poblando manicomios y oficinas, arrodillados como los personajes de Jorge Zalamea en Benarés, sin saber lo que fue el fenómeno ni lo que será, así como los admiradores de Rimbaud y Kafka nunca supieron que sus ídolos murieron inéditos y anónimos, como Proust, quien pagó la edición de sus primeros volúmenes interminables y pasó a la gloria sin ser invitado, pero al menos cantando para nada y para nadie como dicen los poetas portugueses hijos de Pessoa.

sábado, 15 de noviembre de 2025

CUATRO DÉCADAS Y VARIAS TRAGEDIAS SUCESIVAS

A las 7 y 19 de la mañana un temblor de magnitud 8,1 grados, de los más fuertes jamás registrados, empezó a cimbrar la urbe, en especial los barrios tradicionales y céntricos de la ciudad, como la colonia Roma, donde vivía en aquel entonces en un edificio llamado la Casa de las brujas, donde la leyenda cuenta que vivió el joven Carlos Fuentes y su mujer, la actriz Rita Macedo, además de decenas de artistas, músicos, académicos y escritores como Sergio Pitol, Guillermo Fernández o Vicente Quirarte.

Gracias a la antigüedad del edificio construido en tiempos del general Porfirio Díaz, salvamos la vida, pues después de que yo me despidiera de la vida con mi hija Oriana de menos de un año en los brazos, cesó el atroz bamboleo del edificio, convertido en un barco ebrio a la deriva. El histórico edificio resistió mientras decenas de edificios modernos, entre ellos rascacielos, hospitales, teatros y hoteles se depslomaron dejando miles y miles de muertos entre los escombros, desde donde empezó a emanar un olor pestilencial.

Dos semanas después nos llegó a los colomnbianos residentes en México la terrible noticia del ataque del palacio de Justicia por el M-19 y la retoma por parte del ejército, que dejó el monumento carbonizado y un saldo de un centenar de muertos, y decenas de desparecidos que aun se buscan, una tragedia que sigue estremeciendo a Colombia y es discutida como si hubiera sido ayer.

Días después, a la desgracia del Palacio de Justicia, se agregó la erupción del venerable volcán nevado del Ruiz el 13 de noviembre, que provocó un deshielo y una avalancha bíblica que arrasó a la ciudad de Armero y dejó un saldo de decenas de miles de muertos y destrucción generalizada en varias laderas, como había dejado antes el mismo terremoto mexicano. El presidente colombiano Belisario Betancur, que había intentado la paz, era un humanista y amaba la cultura, quedó marcado para siempre por estas tragedias y guardó silencio después. Y en México la inacción total del gobierno de Miguel de la Madrid, abrió el camino al fin de la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional y al cierre de una época.

No solo había vivido yo en carne propia y sobrevivido al sismo, sino que ahora la desgracia afectaba al volcán que vi desde niño en las alturas de la cordillera en mi ciudad natal Manizales. Ahora, mucho tiempo después, parece increíble que una sucesión de tantas tragedias se hubiera ensañado en tan poco tiempo en dos países hermanos.

En aquel entonces, después de haber trabajado varios años en el diario Excélsior, en la sección cultural dirigida por Edmundo Valadés, escribía para el diario Uno más uno, donde publiqué crónicas inmediatas sobre dos de esos acontecimientos sucedidos en dos países amados que afectaron a tantas personas cercanas y siguen siendo improntas históricas para todos, tanto en México como en Colombia. La crónica sobre el terremoto está en Urbes luminosas y la del volcán del Ruiz, a donde había subido varias veces en excursiones, quedó en las páginas de aquel diario mexicano. Las campanas doblan cuatro décadas después para recordarnos que las tragedias, como las griegas, siempre están a la vuelta de la esquina en la vida de humanos, vegetales, piedras y animales.

---- Publicado en La Patria. Manizales. Colombia. Domingo 16 de noviembre de 2025.

lunes, 27 de octubre de 2025

EL ROBO DE LAS JOYAS DEL LOUVRE

El pasado domingo, temprano en la mañana, se realizó en el Museo del Louvre uno de los más espectaculares robos a la luz del día con el uso de un montacargas, por donde los bandidos accedieron a las ventanas con vista al río Sena, las rompieron, e ingresaron al salón donde estaban las joyas de la corona del Segundo imperio napoleónico, especialmente las de la Emperatriz Eugenia, de origen español, popular esposa de Luis Napoleón Bonaparte.

Los salones dedicados al Segundo Imperio (1852-1870) son esplendorosos y al visitarlos uno viaja a la opulencia de aquella época en que Francia vivió uno de sus momentos más poderosos durante tres décadas de progreso e influencia política y económica mundial, a lo que se aunaba la efervescencia cultural vivida bajo la impronta de Baudelaire, Victor Hugo, Emile Zola, Manet, la Condesa Castiglione, Cézane, Degas, Nadar, Chopin, entre otros muchos de los grandes artistas y músicos y el auge de la fotografía y otras técnicas modernas.

Trabajo desde hace tiempo a tres cuadras del museo y casi todos los días cruzo el Puente de las Artes sobre al Sena a pie para dirigirme al trabajo, pasando por el Patio cuadrado, obra maravillosa del siglo XVII, en una de cuyas alas se encuentran los salones donde ocurrió el atraco.

Cuantas veces estuve ahí me asombré porque todos los muebles, objetos y salones reproducen el ambiente donde gobernó Luis Napoléón, personaje muy interesante, sobrino del gran Napoleón, quien llegó al poder por elecciones republicanas en 1851 y fue el primer presidente francés, antes de dar al año siguiente un golpe de Estado para restaurar el imperio napoleónico en 1852.

Durante su reino se desarrollaron los ferrocarriles y múltiples obras públicas de modernización, pero en especial se impulsó la fiesta y las celebraciones se sucedían todo el año en una París radiante, florecida por el auge del teatro o la construcción de la Opera Garnier.

A un lado la insaciable élite aristocrática napoleónica y la burguesía ascendente y todopoderosa y al otro el pueblo, los obreros, los campesinos y la plebe explotada hasta el cansancio, lo que dio lugar a un proceso de rebelión ascendente que culminó con la famosa revolución de la Comuna de París, el incendio de un ala del Louvre por los rebeldes, la masacre generalizada de los comuneros y después la derrota ante Prusia y el exilio del odiado Emperador, pues durante su mandato reprimió de manera implacable a la oposición mientras se hacía la fiesta en los salones y los palacios. Después de su derrota terminó para siempre la monarquía y empezó a reinar la República.

De todas maneras en esas tres décadcas el país se modernizó y avanzó en tecnología, ciencias, arte y pensamiento, y se dio en ese periodo un gran auge editorial y periodístico. También progresaron las múltiples ciudades de provincia. Todo ese mundo se puede cotejar en las grandes novelas y obras teatrales de ese tiempo y verse en las fotografías.

El robo de las joyas de la corona nos recuerda los grandes relatos sobre bandidos célebres y la leyenda en torno a obras de arte y joyas robadas con astucia y osadía. El hecho causó conmoción en un país que vive una grave crisis política y económica, donde muchos se preocupan por la decadencia de su cultura y la debilidad nacional ante el caos europeo y las agresiones del imperio estadounidense y otras potencias, que quisieran dominar a un continente donde los fantasmas de la guerra son recurrentes.

---

Publicado en La Patria.Manizales. Colombia. Domingo 26 de octu

bre de 2025.

sábado, 18 de octubre de 2025

PARA LEER TEQUILA COXIS

Por Eugenia Sánchez Nieto

"El Mundo Se Mueve por el Deseo”

El escritor, Eduardo García Aguilar lleva más de 30 años fuera del país con esporádicas visitas a Colombia, por eso resulta muy interesante escuchar sus opiniones, pues esa distancia le permite ser muy libre, no esta sujeto a ningún grupo Colombiano ni le debe favores a nadie. Este dialogo gira principalmente alrededor de su última novela publicada en México, Tequila Coxis (Editorial Colibrí, Julio 2003)

Esta entrevista está publicada en la revista Puesto de Combate No.76 de 2010, que dirige Milciades Arévalo.

ESánchezNieto

Eduardo García Aguilar. Manizales (1953). Narrador, poeta y ensayista. Estudió en la Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad de Vincennes (Paris VIII). Vivió en Estados Unidos y en México. Actualmente reside en París. Entre otros libros, ha publicado en México las novelas Tierra de leones (1986), Bulevar de los héroes (1987), El viaje triunfal (1993) y Tequila Coxis (2003), así como Urbes luminosas (relatos, 1991), Llanto de la espada (poemas, 1992), Animal sin tiempo (poemas, 2006), Celebraciones y otros fantasmas: Una biografía intelectual de Álvaro Mutis (1993), Delirio de San Cristóbal. Manifiesto para una generación desencantada (1998) y Voltaire, el festín de la inteligencia (2005). Libros suyos han sido traducidos al inglés, francés y bengalí.

1 -(ESN) En tu última novela “Tequila Coxis” hay una gran reivindicación al amor, la pasión que los personajes sienten casi hasta el borde del crimen por amor. ¿Siguen existiendo en la vida cotidiana esas pasiones casi de novela?

El mundo se mueve por el deseo. Todos tratan de conjurar la soledad y caen en el espejismo de la posibilidad del encuentro, cuando por lo regular sólo somos soledades, silencios, que se rozan. Tequila Coxis es un canto de amor y odio a la Ciudad de México, metrópoli de 20 millones de habitantes donde viví con profunda intensidad más de tres lustros. Y allí todos esos seres de la urbe se cruzan, se tocan, se desean, se separan, se encuentran en los hoteles de paso a donde acuden los amantes, las esposas aburridas, los maridos hastiados, los devorados por el deseo inextinguible. Por eso Tequila es una novela de deseo más que de amor, una novela mucho más de pasión que de cortejo clásico. Una incursión en el mundo de los libertinos, los ilegítimos que viven la usura de sus cuerpos. O sea que Tequila coxis puede ser una novela metropolitana, de amor, sexo, alcohol y crimen. Una novela de carne y hueso. También una novela cinematográfica donde la época de oro del cine de oro mexicano, o sea el cine de los tiempos del Indio Fernández, Dolores del Río, Agustín Lara y María Félix está muy presente y guía en cierta forma la acción.

2 - Igual que en la vida diaria, tu personaje Porfirio Antúnez no es acusado del crimen que ha cometido y continúa tranquilamente su vida delirante. ¿Qué opinas frente a esta realidad bárbara, donde principalmente los hombres asesinan a sus mujeres por celos y generalmente no son castigados aduciendo “estados de intenso dolor y locura”?

Tequila también puede ser una novela negra, en cierta forma policiaca, una novela de crónica judicial. El hijo indaga por las circunstancias de la muerte de su madre, la actriz de la época de oro del cine mexicano y en su averiguación libre va descubriendo la ciudad y vive él mismo la pasión y se enreda en las redes del deseo. México es un país tanático. Para empezar, en el Templo Mayor los aztecas arrancaban los corazones de los derrotados y a los efebos para ofrendarlos a los dioses y la sangre corría por las escalinatas de las pirámides. Todo el siglo XIX fue un siglo de terrible violencia, ejecuciones, crímenes, muertes, ahorcados, fusilamientos. Y la Revolución Mexicana fue una guerra a muerte con miles de colgados y acribillados. Hoy con las guerras del narcotráfico, la corrupción policiaca y las muertes de Ciudad Juárez, México sigue esa tradición tanática que se ve en las calaveras de dulce y en los ataúdes de chocolate que se venden en los puestos de golosinas y que niños y adultos comen con delectación. La calavera de azúcar y de chocolate es una metáfora perfecta para el mundo mexicano y mi novela se inscribe en esa atmósfera. No es extraño que los asesinos, los criminales, anden sueltos. En las cárceles sólo están los ladrones de gallinas.

3- Tus personajes femeninos son libertarios, transgresores, críticos. En hora buena haces una gran reivindicación a la mujer. ¿De dónde procede ese interés y admiración?

Nuestra generación vivió de lleno al irrumpir a la vida adulta en los años 70 los cambios provocados por el hipismo del Peace and Love generado por la guerra de Vietnam y el movimiento de mayo del 68 en todo el mundo. Somos el fruto de la irrupción del rock, la libertad sexual, el amor libre, la emancipación femenina y la liberación gay y lesbiana. Además fuimos devastados por la aparición del sida. Por primera vez la juventud de las urbes rompió con la tradición religiosa y la hipocresía de las buenas costumbres. Fue un fulgor libertario, porque curiosamente la reacción ha vuelto al mundo y en muchas partes las sectas, las religiones y el moralismo conservador de Estados Unidos o el fundamentalismo islámico, con el matrimonio religioso, las bodas, la prohibición del aborto, han regresado para tratar de imponerse. Las nuevas generaciones han vuelto a cierto statu quo. Nosotros quedamos como unas aves raras. Viví todo eso en la Francia de los 70 y posteriormente en otros lugares del mundo, en especial la fuerza de la mujer que ha adquirido poco a poco el poder. La mujer tiene una gran fuerza para sobrevivir al abuso y al dolor y es la matriz y el centro de la sobrevivencia de la humanidad. Es la que organiza las fiestas a los niños, la que los alimenta, la que gerencia la casa, la que ha administrado a través de los milenios la cocina y no la deja derrumbarse, y ahora además cumple doble labor, en el trabajo y en la casa. En otras esferas quiere ahora también concentrar el poder económico y político, además del sexual. Tal vez nosotros los hombres, futuros zánganos de la sociedad, ya somos ahora el sexo débil.

4- Cuéntanos sobre el homenaje que haces con tu “Tequila Coxis” a Malcolm Lowry

Está muy presente Bajo el Volcán de Malcolm Lowry, novela alcohólica por excelencia y de pasión destructora. El personaje del cónsul se hunde después de la separación y el abandono de la mujer que ama en el delirio que le procura el mezcal y desde su óptica vive la caída al barranco. La novela de Lowry es una de las más grandes novelas de todos los tiempos. Se desarrolla en unos años caóticos todavía marcados por los efectos de la Revolución Mexicana y transcurre gran parte en Cuernavaca, en el estado de Morelos, en la zona de donde eran originarios Zapata y sus huestes. Por supuesto fui muchas veces a esa ciudad y alcancé a ver las calles y los edificios que figuran en esa obra, como el crucial Casino de la Selva, ya desaparecido, un balneario típico de los años 30. Bajo el volcán es una novela muy compleja que se lee en capas concéntricas y a la que hay que ingresar por medio de un proceso casi iniciático. El novelista la trabajó toda la vida; diríamos que esa obra es el centro de su vida y lo mató o murió por ella. Otro aspecto es que es una novela mexicana escrita por un extranjero. Anglosajones y europeos como Lowry, D. H Lawrence en La serpiente emplumada o Bruno Traven, entre otros, han tratado de desentrañar el misterio mexicano. Tequila coxis es el fruto de la osadía de abordar ese país extraordinario. En mi caso, concentrado en la Ciudad de México que es la que conozco a fondo. Era un reto que yo quería enfrentar como Perseo y la hidra. Fue difícil, pero lo hice. Ese combate novelístico fue una de mis mejores experiencias literarias.

5- ¿Cuáles son los ejes sobre los que gira principalmente tu escritura delirante, desbordada y llena de fuerza, de tu Tequila Coxis?

La novela es vida, como en el caso de Bajo el volcán. Y además de vida, significa enfrentar un reto formal. Una novela sobre México debe ser una inmersión profunda en ciertos ritmos de la palabra que surgen del sincretismo de la lengua en varias capas arqueológicas presentes: los idiomas prehispánicos que se filtran a través de los siglos en la lengua contemporánea y crean una gramática especial; el lenguaje colonial; la dispersión del mismo ocurrida en los siglos XIX y XX con presencias extranjeras, en especial la de Estados Unidos, que devoró México y a su vez está siendo devorado por México. El instrumento más visible de esas canibalizaciones mutuas es la lengua y en este cuerpo novelístico quise jugar a fondo con esos matices desde un tejido neutro, no necesariamente coloquial o costumbrista.

6- México se nos aparece como una gran ciudad, como un gran animal que no duerme y en cualquier momento da el gran zarpazo, ciudad llena de lugares asombrosos o siniestros. ¿Cómo fue tu larga experiencia ahora que vives en Paris te hace falta? ¿Tequila Coxis es tu gran declaración de amor a ciudad de México?

Viví tres lustros en la Ciudad de México, que han sido claves en mi vida. Yo llegué allí después de haber estudiado y vivido en Francia casi seis años y tras una temporada en San Francisco, en California, donde conocí al chicano, al pachuco, otro lado del mexicano emigrado e instalado en Estados Unidos desde hace varias generaciones que produce novedosos sincretismos culturales. Allí sentí la necesidad de irme a vivir a México con la finalidad de escribir y publicar allí. Tuve la fortuna de crecer como escritor al lado de los miembros de mi generación en México, de compartir con ellos. Y México fue generoso conmigo. Recién llegado obtuve la beca INBA-FONAPAS, tuve columna semanal en Excélsior, escribí en muchas revistas, estuve en la redacción de Unomásuno y muy cerca al famoso suplemento sábado y publique allí todos mis libros. En cierta medida soy un escritor mexicano y me siento a veces más mexicano que colombiano en estos momentos, pero eso es un asunto íntimo, porque para los mexicanos soy un colombiano, soy un extranjero, y les tengo que pedir visa para ir allá. Tengo afecto por México y México me hace falta. Es una cuestión de piel, un asunto culinario, de olores, sabores, de vegetación, de cuerpos, de gente. Amo ese país, todos sus estados, como Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Veracruz, el norte, sus playas, sus montañas, tan bien descritos en el Ulises Criollo de José Vasconcelos. Pero en un momento dado sentí la necesidad de regresar a París para escapar a la oficialización literaria. Mucha gente se sorprendió porque me fui de México, pero era necesario. En París el escritor es anónimo, apátrida, a salvo de las famas locales y todas esas oficilializaciones que tanto dañan al artista latinoamericano, que es tan solemne. En América Latina los autores se vuelven estatuas vanidosas, animadas por un culto ingenuo del escritor como si fuera un ser superior. Son remanencias del siglo XIX.

7- ¿Después de vivir tantos años en Paris, has pensado en hacer una novela sobre esa hermosa ciudad?

Sí, es un sueño algún día lograr contar una historia parisina de mis tiempos, aunque es una de las ciudades más contadas, tanto por franceses como extranjeros. Y de América Latina tenemos ya a la inolvidable Rayuela de Julio Cortázar. ¿Como contar otro París? Es un reto. Algún día saldrá algo, si es que debe salir. En preparación he venido trabajando en crónicas instantáneas de París en esta primera década del siglo, ya tengo casi cien en un libro que se llama Paris Express. París es tan entrañable para mí como México. O sea que estoy atrapado entre varias ciudades que amo y hacen parte de mí ser. Me encanta leer novela parisina, como las escritas por el excelente novelista Patrick Modiano, por ejemplo. Y hacia atrás, no olvidemos Nadja de André Bretón y los delirios parisinos de Proust o Céline.

8- Has publicado 4 novelas, 3 libros de poesía, 3 de ensayo e innumerables crónicas, reportajes, textos críticos y literarios, has sido traducido a otros idiomas. ¿Te sientes satisfecho con tu trabajo literario?

Toda mi vida ha estado centrada en la literatura y la he vivido intensamente. A lo largo del tiempo he podido expresarme a través de distintos géneros como la poesía, el ensayo y la ficción. Esa ha sido mi vida. Lo que uno escribe hace parte de su carne, de su cuerpo, de su rostro. Uno es la literatura en sus abismos y en sus cumbres. Es una fortuna vivir dentro de la literatura, así sin más. No me gusta encasillarme en un género específico y tampoco quiero ser un escritor profesional. Me basta con vivir la literatura y ejercer el placer de leer en permanencia. De mis libros me gusta que estén siendo traducidos y publicados en inglés en bellas ediciones muy cuidadas como las de El viaje triunfal y Urbes luminosas. Es curioso ver como los libros tienen su propia y azarosa vida. Incluso me parece curioso que El viaje triunfal fue traducido en Calcuta al bengalí, es algo muy extraño. De poesía me gusta Animal sin tiempo. Ahí trato de conversar con la poesía latinoamericana del siglo XX. Y tengo debilidad por Bulevar de los héroes, mi segunda novela, publicada en México y en Estados Unidos con prólogo de Gregory Rabassa, pero inédita en Colombia. Es una alegoría sobre la rebelión permanente en Colombia en la que hay una fuerza especial en el lenguaje. La escribí en México en un momento muy especial, cuando uno vive la literatura como una utopía. Con esos libros ya es suficiente. Lo que tenía que decir ya lo dije. A mi no me gusta escribir por escribir. Tiene que haber una fuerza devastadora, interior, que me lleve a emprender un nuevo libro.

9- ¿Qué piensas del reconocimiento y propaganda para con algunos escritores que no son tan buenos como los hacen ver, mientras que otros como el caso tuyo, en Colombia muy poco se les lee y no se les da la merecida importancia?

Creo que todos los autores tenemos nuestro cuarto de hora y también bebemos todos tarde o temprano la dosis del olvido. Además hay una proliferación tan extraordinaria de escritores en el mundo que no hay espacio para todos en las editoriales. Algunos tienen suerte y cuentan con un gran aparato nacional o editorial que los apoya y los promociona y otros tal vez por timidez o rebeldía quedan fuera del juego, pero nadie les puede quitar a esos anónimos o esos olvidados el placer de leer y escribir y gozar el arte en la soledad o el anonimato. En Colombia creo que los principales escritores son los menos conocidos, porque domina una literatura autobiográfica, de escándalo que agencia los vicios y taras de un país arcaico, autoritario y al público actual no le interesa más que eso. La literatura verdadera circula sólo en catacumbas, casi clandestina.

Cuando uno se dedica a la literatura en la adolescencia lo hace por utopía, no para hacerse famoso o millonario o ser recibido con venias en las embajadas y en los ministerios. Nuestros modelos eran Rimbaud, Dostoievsky, Kafka, Silva. Si uno se convierte en un “escritor nacional” u “oficial”, pues cuenta con la propaganda y los aplausos, las recepciones en embajadas, las condecoraciones, los honoris causa en serie y se convierte en una vertiente del político. Pero yo estoy más del lado de los escritores malditos como Rimbaud, Poe, Verlaine, Artaud. Viéndolo bien, salvo contadas excepciones, los autotes que más nos llenan han sido por lo regular malditos, suicidas, alcohólicos, locos, arruinados, exiliados, perseguidos, personajes como Kafka o Proust que solo fueron realmente conocidos después de la muerte.

Claro que hay grandes escritores nacionales como Víctor Hugo y las grandes vedettes oficiales latinoamericanas, gordas como batracios, Asturias, Neruda, Paz, que vivieron la gloria y los llevaron al Panteón de los hombres ilustres en vida porque detrás de ellos había partidos políticos o gobiernos y además eran diplomáticos que medraban en las esferas de poder, pero la mayoría de los grandes poetas, artistas y novelistas de todos los tiempos fueron muy infelices, seres marginados, problemáticos, rebeldes. Por ejemplo Nerval, Rimbaud, Lezama Lima, José María Arguedas, Ana Ajamatova, Paul Celan, tantas mujeres y hombres suicidas, otros internados en manicomios, presos. Los escritores oficiales y millonarios, gordos y satisfechos de sí mismos, los escritores de corte y embajadas interesan poco.

10- ¿Después de vivir más de 30 años fuera del país con esporádicas visitas que radiografía haces del país político y literario?

Llevo tanto tiempo fuera y me fui tan joven de Colombia, que soy casi un extranjero. Es un país que ha cambiado mucho y creo que para mal. La gente es mas fría, egoísta, competitiva, aunque trata de conjurar todo con la fiesta y el ruido para ahogar ahí ese profundo mal colombiano. Hay amargura, soledad, arribismo. El país se ha militarizado y derechizado por medio de un fenomenal lavado de cerebro. Tantas generaciones de jóvenes en el ejército y en la lucha por la vida en las condiciones que han impuesto la oligarquía han cambiado al pobre colombiano, que es un esclavo resignado, como si vivieran el Síndrome de Estocolmo y no pudieran vivir sin el tirano, sin la oligarquía, sin el traqueto. Estos últimos ocho años en el país han sido de los más terribles de la historia. Los paramilitares tomaron el poder. Un país domesticado por tenebrosos bandidos de cuello blanco y por un caudillo incluso más atrasado que cualquier dictadorzuelo decimonónico latinoamericano que reza en las mañanas y mata en las tardes. Hay un gran deseo de cambio en los jóvenes y en muchos sectores, pero las fuerzas del dinero y el mal son muy poderosas y no están dispuestas a ceder el poder. Y el país literario actual es un reflejo de ese país domesticado por el caudillo y sus sicarios. Domina la literatura paisa, fácil, autobiográfica y de escándalo que agencia conceptos de los tiempos incluso anteriores a Vargas Vila y Tomás Carrasquilla. La literatura colombiana de hoy es una literatura para asustar monjitas, que de paso ya ni se asustan. Hemos retrocedido a antes de los tiempos de la revista Mito. Ahora domina el costumbrismo paisa con una prosa infecta que mezcla a Cosiaca, Montecristo y monseñor Builes. Es un cóctel realmente repugnante. Los paisas, con sus sermones de sacristía, acabaron con la literatura colombiana.

De Colombia me gustan Silva, Osorio Lizarazo, Jorge Zalamea, Hernando Téllez, Gómez Valderrama, Alvaro Mutis, Fernando Charry Lara y otros escritores de la generación de Mito y la vasta generación de narradores polígrafos posteriores, post-macondianos, activos en los años 70, 80 y 90, que hoy la literatura costumbrista paisa ha enterrado en las fosas comunes del olvido. Hablo de Cruz Kronfly, Moreno Durán, Ruiz Gómez, Cano Gaviria, Burgos Cantor; entre otros muchos autores muy inteligentes de esa generación perdida que deberíamos volver a descubrir y rescatar.

11- ¿Cuál es el escritor que más profundamente te ha emocionado?

Muchos. Como toda la vida me la he pasado leyendo tendría que revisar con calma los placeres y los disfrutes de muchas lecturas inolvidables. Adolescente en Manizales gocé mucho la lectura de los rusos, Dostoievsky, Gogol, Turgueniev, Tolstoi, y descubrí autores como Whitman, Lorca, Kafka, Neruda. Fue una larga experiencia iniciática con lecturas de los grandes clásicos griegos como Sófocles, Esquilo y Eurípides, y europeos como Goethe y su inolvidable Fausto. Antes de terminar bachillerato, cuando estudiaba francés en al Alianza Francesa, me impresionó mucho un libro de Sartre, Les mots (Las palabras). Otro descubrimiento que recuerdo fue Retrato de un artista adolescente de James Joyce. Después he disfrutado ampliamente la lectura de la gran novela francesa con Stendhal, Balzac, Flaubert, Proust, Céline y los prosistas franceses de todos los tiempos con Rousseau, Casanova, Voltaire, Retz, Saint Simon, Chateaubriand, la novela libertina del siglo XVIII. En otras etapas de mi vida he disfrutado la gran novela norteamericana de la primera mitad del siglo XX con Dos Passos, Scott Fitzgerald y Truman Capote o la gran novela austrohúngara. Pero mis lecturas más entrañables son la poesía y la historia. La gran poesía latinoamericana del siglo XX me encanta y me acompaña como la verdadera vanguardia de la literatura continental.

12- ¿Qué es lo que más deseas en la vida?

Vivo con mucha intensidad esos instantes de plena vida, cuando hay atardeceres muy bellos o el sol recorre todo y cubre con su luz la naturaleza, los espacios, los paisajes, los ríos, el, mar, la montaña. Es una delicia saber que está uno vivo en el mundo. También percibir la belleza corporal humana que se desborda por las calles de los pueblos y ciudades. Disfrutar los cuerpos. En fin, acariciar un gato, ver pasar la gente por las plazas. Pero también hay que vivir intensamente el dolor de ver la pobreza, la injusticia, la indefensión de los débiles. ¿Qué es lo que más deseo en la vida? Tener la certeza de que no he sido corrupto, ni vendido, ni traidor ni áulico de poderosos. Ser independiente y andar por el mundo hasta el fin palpitando de alegría de estar vivo hasta que sea posible. Escuchar, leer, ser buen amigo, ser afectuoso con los seres queridos.

13- ¿Tienes alguna esperanza de que algún día, el mundo sea menos bárbaro y más justo y solidario?

Soy muy pesimista. No creo que el hombre logre implantar en la tierra un sistema justo. La violencia, el odio, la competencia, la envidia, el abuso del débil, la ambición de acumular riquezas y dominar a los otros parecen asuntos inherentes al hombre desde siempre. Pero el papel de los humanistas es rebelarse, estar siempre contra la corriente, molestando a los poderosos y sus lacayos. Por eso es muy importante que el escritor sea independiente de los poderes, incluso de aquellos gobiernos o políticos con los que simpatice. De la misma forma que uno debe oponerse a las atrocidades de los gobiernos de derecha y ultraderecha, también debe uno rebelarse con los abusos de quienes se han reclamado de la izquierda y del proletariado y han creado gulags espantosos en Rusia, Camboya, Corea del Norte o Cuba, donde domina desde hace medio siglo una casta familiar autoritaria. Han utilizado el poder para arribar, corromperse, venderse. Es mejor estar contra los poderosos, no importa si uno muere pobre, solo y olvidado. Huyamos de los honores y las condecoraciones, huyamos de los aplausos. Seamos lo más independientes posible.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)